北海道・三栗祐己

現代農業で2021年4月から1年間掲載されていた人気連載「北の国から、幸せ自給生活」が、新しい要素を盛りだくさんに加え、現代農業WEBで復活しました! 住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちでつくりながら、働きすぎず、穏やかに豊かに暮らしている三栗さん一家のお話です。半月に1回お届けします。

はじめまして。この連載のテーマ「衣・食・住」のうち、主に「衣」と「食」の執筆を担当することになった、妻のさえです。

はじめて舞い込んだ執筆というお仕事、どうぞよろしくお願いします。

お好みの塩分濃度でつくる梅干し

梅干しをつくりはじめて、かれこれ14年になります。

当初、梅干しの塩分濃度は18%で仕込んでいましたが、他の濃度でもつくれることをお友達から教わって以来、毎年さまざまな濃度で漬けて楽しんでいます。

北海道でも、小ぶりですが梅はなります。しかし、我が家はこだわりがあって、長い間愛媛県の無農薬でつくった梅を送ってもらって漬けています。

用意するもの(共通)

梅は「完熟梅」を使うことをおすすめします。

以前は、青梅を買ってきて、追熟させたものを使っていましたが、経験を積むうちに、完熟梅の方が皮が柔らかくて美味しく仕上がることがわかりました。

梅の用意ができたら、さっと洗って、水気を拭きとり、おへそをとります。

梅の重さをはかったら、お好みの塩分濃度にあわせて食塩(塩)を用意します。

例えば、1kgの梅を塩分濃度15%で漬けるなら、塩は150gとなります。

長期保存することが目的ならば、塩分濃度18%がおすすめです。薬効も高いと言われています。

個人的な感想ですが、塩分濃度は低いほど、フルーティーな梅干しに仕上がると感じています。

樽や重石などは、あらかじめ霧吹きに入れた35度のホワイトリカーで霧吹きし殺菌しておきます。

塩分15%以下の梅干しづくり

さあ、漬けていきますよ。

小さなボウルに35度のホワイトリカーを少量入れ、ヘソをとった梅をその中で転がすようにして殺菌してから、樽に入れていきます。

塩を入れ、梅と塩を交互に重ねてミルフィーユ状に重ねていきます。

塩分が(高め)15%以上でつくるとき

塩分15%以上ならば、カビにくいので、洗ってヘソを取った梅を直接樽に入れても大丈夫です。そのとき、梅と塩は交互に重ねてくださいね。

最後に、落とし蓋をし、重石をのせます。

梅酢をしっかり上げる

カビ防止のため、塩分濃度が低いものほど、早めに梅酢をあげるようにします。梅酢とは、梅干しをつくるときに梅の中から出てくる液のことです。塩分低めでつくるとき、一晩で梅酢があがるよう、重しをしっかりするのがポイントです。

天日で干す

梅酢が上がって2週間ほどしたら、塩分濃度の低い順でなるべく早めに天日干しをします。

梅酢が上がっていても、カビが浮いてくることがあるので、早めにお天道様に当てるのがわたし流。

梅干しに赤シソを入れる人が多いかもしれませんが、私は完熟梅の香りで満足しているので、赤シソを入れません。もちろんシソの香りがお好きな方は入れるとよいと思います。

梅をお天道様にあてると、不思議なことに、自然にほんのり赤色に変わっていくんですよ。それが嬉しくてですねー。

ちなみに北海道の赤シソの旬は8月ですから、忘れちゃうというのも使わない理由の一つかも(笑)。

保存方法

干した後は小さな瓶に分け、仕込んだ「年」と「塩分濃度」を記入し、保管棚へ。瓶が空くたびに、次の瓶を取り出す楽しみと、手軽さがあります。

上の写真は2018~2023年のものまでを並べたようすです。2022年版はありません。実は肩を骨折し、仕込めなかったという思い出(笑)。

梅酢に漬けたもの、漬けていないものなどさまざまな梅干しがありますよ。

小学生でも漬けられる梅干の漬け方

「今年は小さい日の丸弁当をつくる!」と、娘が小梅の梅干しづくりにチャレンジしました。

少量ならば、ホームセンターで売っている一夜漬け器(即席漬物器)で、子どもでも簡単に漬けられます。

娘の梅干し仕込み歴は2年。毎年1kgずつ漬けています。

梅酢が上がったら、容器を持ってくるりと回して梅酢を梅全体にかけ、少しずつ圧をかけてやればおもしろいくらいに綺麗に梅酢が上がり、そのようすも観察できます。

梅仕事を楽しむ

梅干し以外にも、わが家では梅で色々なものをつくっています。

梅醤油

梅シロップをつくる際、果肉だけを使うので種が残りますが、そのような種も梅醤油にして楽しむことができます。

小さな瓶に種を入れて、その種がつかるくらいまでお醤油を注ぎます。1週間ほどで、酸味のある梅醤油になり、ポン酢のように使うことができます。ポン酢よりも酸味は減りますが、梅干しの種でもできますよ。

おむすびをつくるときに取り除いた、まだ少し果肉の残っているような種でもつくれます。ぜひおためしください。

梅ジュース

その他、今年(2023年)は梅ジュースにシナモン、カルダモン、クローブ、八角、生姜を入れてスパイスシロップをつくりました。

梅干しを無理なく料理に取り入れる方法

ところで、梅干しを子どもが食べたがらないという話をよく耳にします。梅干しを無理なく取り入れる方法はないかと、わたしなりに考えてみました。

手軽なのは、ご飯を炊く際に、梅干しをぽとんと入れること。

我が家は全員梅干しは大丈夫なので、お米3合あたりに3〜4個入れてご飯を炊きますが、もし家族のなかにあまり得意じゃない人がいたら、その量を減らして炊いてみてはいかがでしょうか?

炊き上がったら、さらにワカメや胡麻を入れて混ぜたり、おかかをいれてみたり……。お米といっしょに炊き込むことで、果肉が柔らかくなり、よく混ざり、酸っぱさも抑えられます。

梅干しは火を通すことで血流をよくする効果が生まれるとか。梅干しの効用を、楽しく美味しく取り入れられるといいですよね。

納豆づくり

納豆もつくっています。北海道はお豆大国なので、ダイズの種類が豊富で楽しいんですよ。青大豆やら黒仙石やら、いろんなお豆でトライしています。

以前は自作の発酵器を使っていましたが、市販のヨーグルトメーカーだと温度が一定で糸がしっかり引くので、今はそちらを使っています。

つくり方

お豆を浸漬した後、圧力鍋にかけて一気に蒸し、熱いうちに納豆菌を混ぜて、ヨーグルトメーカーにセットします。

45°C、21時間ほどで納豆の出来上がりです。思った以上に簡単にできますよ。

イナワラがなくてもつくれる「野草納豆」

近頃、我が家の食卓に上がるのはもっぱら「野草納豆」です。

野草納豆とは、イナワラの代わりにクマザサやレモングラス、シソ、ゲットウなどの葉を使ってつくった納豆のことです。イナワラがなくても、それらで納豆はつくれます!市販されている納豆菌を使わずに、それらの葉を使ってつくっています。

納豆菌は枯草菌の一種で、野草にはそれが大抵ついています。摘んできた葉を5分ほどしっかり煮沸することで他の菌が殺菌され、納豆菌だけが残ります。

煮沸した葉っぱで蒸し大豆をサンドしたら、スイッチオンであとは待つだけ。とっても手軽なんです。

使う葉っぱの種類により、香りが微妙にかわりますが、それが面白く、お味は立派な納豆なんですよ。

煮沸することを考えると、イネ科などの葉が丈夫な種類の草がおすすめです。

我が家は、今年の冬も乾燥させたレモングラスとクマザサで、納豆菌を買わずに過ごせそうです。

次回(2月下旬)は、味噌や醤油などの調味料のつくり方をご紹介します。お楽しみに。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(5月16日) 服作り(前編)

- 第21話(6月24日) 服作り(後編)

- 第22話(9月13日) 石けん作り

- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ

- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ

本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。

(写真提供:金本綾子)

三栗さんも執筆している単行本「自分で地域で 手づくり防災術」が2023年11月1日に発行予定です!

自分で地域で 手づくり防災術

農文協 編

手づくり防災術とは、国や公共のインフラ(公助)に頼りすぎず、自給の力(自助)や地域の力(共助)で自然災害に備える工夫のこと。自然に逆らうのではなく、自然の力を生かしたり、回復させたりしながら災害を小さくする知恵や技が農村にはある。オフグリッドソーラーやロケットコンロによる小さいエネルギー自給や、スコップと草刈り鎌を使い空気と水の流れを回復させる「大地の再生」、水田の貯水機能を活かした「田んぼダム」、早期避難のための手づくり防災マップなど、土砂災害や豪雨災害、地震から地域を守る40のアイデアを収録。

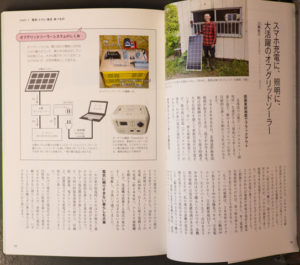

↓こちらの本にも三栗さんの記事「オール電化から電力自給開始で、電気に愛着のある暮らし」が掲載されています。ぜひご覧下さい。

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。