北海道・三栗祐己

現代農業(2021年4月から1年間)の人気連載「北の国から、幸せ自給生活」が、新しい要素を加え、web限定で復活しました! 住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちで作りながら、働きすぎず、穏やかに豊かに暮らしている三栗さん一家。当時誌面に載せきれなかったお話も含めて、月に2回お届けします。

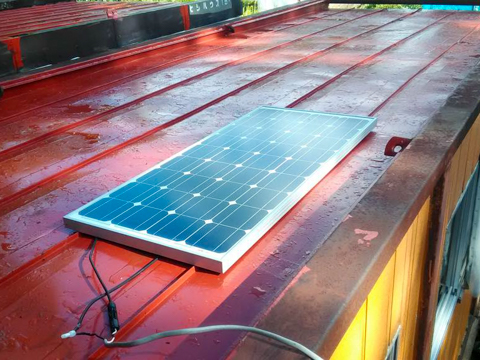

前回は、「我が家の電力自給」というテーマで、A4サイズの7Wソーラーパネル利用や、100Wのオフグリッド太陽光システムの概要をご紹介しました。

今回も引き続き、オフグリッド太陽光システム、そして、2018年に発生した北海道大停電(国内初の全域停電)時の我が家のようすについて、お話しします。

基本的なソーラーシステムの仕組み

オフグリッド太陽光システムとは、簡単に説明すると、太陽光発電によって電力を自給自足できる装置のことです。

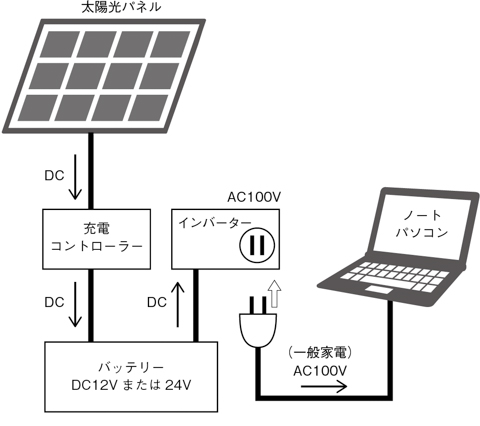

オフグリッド太陽光システムの概念図

このシステムは、①ソーラーパネル、②バッテリー、③コントローラー、④インバーター、の4つの機器で構成され、それぞれの役割は、以下の通りです。

①ソーラーパネル

太陽の光のエネルギーを、電気に変換する。

②バッテリー

ソーラーパネルで作り出した電気を、貯めておく。

③コントローラー

太陽光パネルからバッテリーへの充電を、安全かつ効率的に行う。

④インバーター

バッテリーに貯まった電気を使うための、コンセント部分。ここにプラグを差し込むと、電化製品が使える。

ポータブル電源の登場でオフグリッドが身近に

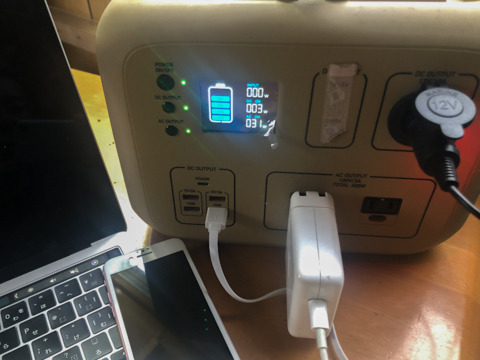

前述の太陽光システムの機器一式は、2013年に購入しました。しかし、現在は、この4つで構成されるシステムは使っていません。現在は、100Wのソーラーパネルと1枚(2013年に購入したもの)と、2021年に新たに購入したポータブル電源(6万円程度)を組み合わせて使っているからです。ソーラーパネルで生まれた電力をポータブル電源に充電します。

ポータブル電源では使えない家電(一例)

掃除機(1000W程度)、ドライヤー(1200W程度)、電子レンジ(600W以上)、炊飯器(300W以上)、冷蔵庫(100~300W程度)など

*カッコ内は一般的な消費電力。冷蔵庫については、1日の消費電力量が、1000Wh程度となるため、ポータブル電源の蓄電能力の500Wh以上の電力量を消費するため使用できない。電力量(Wh、ワットアワー)は、電力(W、ワット)と時間(h、アワー)のかけ算。

このポータブル電源は、前述した、②バッテリー、③コントローラー、④インバーター、の3つの機能を1台に内蔵したものです。つまり、①のソーラーパネルをこのポータブル電源に接続するだけで、オフグリッド太陽光システムが即時に完成するのです。

前述した4つの機器を接続するには、電気の知識が多少必要で、一般の人が使うにはなかなかハードルが高いですが、ポータブル電源にはコンセントやUSBポートがついているので、通常の電気を使うのと変わらない感覚で、太陽のエネルギーを使うことができます。

このポータブル電源の登場により、以前よりもオフグリッド太陽光システムは身近なものになったと思います。近頃では、家電量販店で、このソーラーパネルとポータブル電源がセットで販売されているのを見かけるようになりました。

停電時に大活躍したオフグリッド太陽光システム

2018年9月6日、「北海道胆振東部地震」をきっかけに、北海道全域の大停電、いわゆる「ブラックアウト」が発生しました。

震災前の暮らし

僕たちが山暮らしを始めたのは2018年8月15日、震災が発生したのは引っ越してから間もない同年の9月6日のことでした。

実は、引っ越ししてきた時点では、我が家には電気はひかれていませんでした。

8月26日、延長コードをつなぎまくって電気を家に引き込み、ようやく部屋の照明がつくようになりました。しかし、それも束の間、9月6日に地震による道内全域の停電が発生したのです。

そのときの僕らの心境は、「あーあ、また10日前に戻っちゃったね。しょうがないね。」という感じでした。

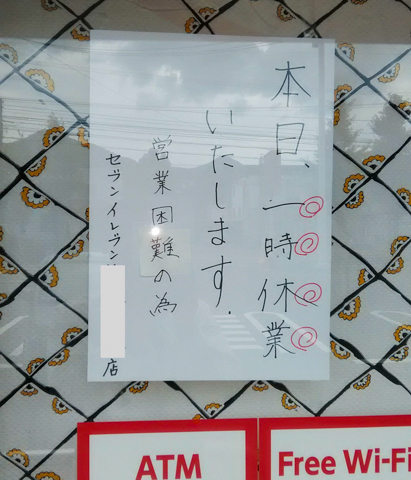

停電中の街の様子

街中が停電しているわけですから、さすがに24時間営業のコンビニも、このときばかりは閉まっていました。ガソリンも少なかったので給油したかったのですが、「燃料切れました。」の看板……。

停電中の我が家の暮らし

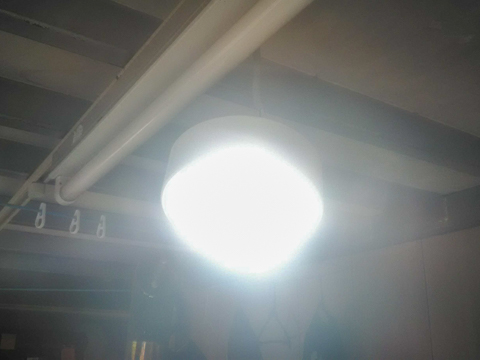

というわけで、街に出ても何もないので、家にいるしかありません。そんな状況でしたが、「まずは電気を使いたいよね」と、引越し以来奥にしまい込んでいたオフグリッド太陽光システムを引っ張り出してきました。

人が集えるという幸せ

停電中、ありがたいことに、同じく太陽光発電で居間の電気をまかなっている近所の山家さんご夫妻から、夕食のお誘いをいただきました。

こういう心細いときに、人が集えるというのは本当に幸せだなぁと、ひしひしと感じました。

電気はもちろん大事ですが、いちばん安心感を得られるものは、家族と、そして山家さんという、人のエネルギーでした。太陽光発電と、山家さんのやさしさに助けられた北海道大停電の2日間でした。

次回(10月上旬)は、これも重要なライフラインの一つ、我が家の水道についてのお話をさせていただきます。お楽しみに。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(5月16日) 服作り(前編)

- 第21話(6月24日) 服作り(後編)

- 第22話(9月13日) 石けん作り

- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ

- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ

本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。

(写真提供:金本綾子)

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。