北海道・三栗祐己

こんにちは。パーマカルチャー研究所の三栗祐己です。

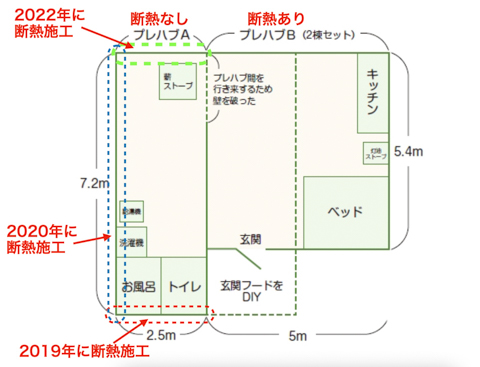

第2話「極寒のマイホーム」でもお話したとおり、我が家は、3つのプレハブがくっついて構成されているのですが、そのうちの1つのプレハブには断熱施工がありません。当然、冬はすごく寒いわけですが、僕たちもただ我慢していた訳ではありません。今回は、寒さ対策の色々や、手探りの断熱施工のお話です。

家の中でテント泊

まずは、下の我が家の見取り図をご覧ください。

プレハブAとBはくっついていますが、プレハブAは断熱施工がされていません。ですからA側から、外の寒さがそのまま家の中まで伝わってくる感覚があります。

当然、寒いです。

ここでの山暮らしをはじめたのは、2018年8月中旬。夏とはいっても、この時期の北海道は案外雨天が多く、季節が秋にむかうなか、明け方はストーブをつけたくなるぐらいの日もあります。しかし、引っ越してきて10日間ぐらい、最初は電気も引いていなかったので、ストーブも使えません。

寒さをしのぐため、僕たちは、家の中にテントを張って、その中で寝ることにしました。

人間というのは、生きているだけで熱を発生しています。その熱は、一人あたり100W(ワット)程度と言われています。例えば、僕の家族は4人ですから、テントの中に4人いると、単純に計算して400W程度の熱源になります。小さな電気ヒーター1台分程度の消費電力に匹敵するということです。ですから、小さなテントの中では、わりと暖かく過ごせます。

「これ、けっこういいね〜。囲われてる安心感があるし、毎日キャンプみたい」

と、しばらくは、「テントinハウス」を楽しんでいました。

でもやはり、10月、11月と、季節が進むにつれて、寒い日が増えていきました。

雪で断熱

室内が氷点下になることも

2018年、人生で初めて断熱のない家で迎える北海道の冬です。

これから襲ってくるであろう寒さに、かなりビビっていました。それでも、灯油ストーブと薪ストーブが使えるようになり、それぞれのストーブをつけると、ふつうに暖かく過ごせたので、意外に大丈夫かも、と思っていました。

しかし、問題は、ストーブを消したときです。夜寝ている間や、日中、家を空けていると、断熱がないことによる影響がてきめんに現れてきます。家の中が、急速に寒くなってしまうのです。

第2話「極寒のマイホーム」でもお話しましたが、11月下旬、朝起きると、なんと室内に置いてあった全自動洗濯機が、氷点下になった影響で壊れてしまいました。

「11月で、室内が氷点下に…このままでは真冬は、いったいどうなってしまうのか」

と心配しましたが、一方で、僕には早く試したい秘策がありました。

秘策「雪断熱」

そしてとうとう12月上旬、雪が降り、積り始めました。この雪を、待ちわびていました。実はそれまでに、こんな話を聞いていたのです。

「雪が降るとあったかくなる」

「カマクラの中はあったかい」

「雪には断熱効果がある」

「昔の雪国の人は、家の壁に雪を寄せて家をあったかくしていた」

それで、自分も雪が降ったら、どんどん壁に雪を寄せていき、断熱実験をしてみようと思ったのです。

雪が降るたびに、

「やったー!今日も空から断熱材が降ってきたー」

と、外に出て、せっせと家の壁に雪を積み上げました。

すると、家族みんながその効果に気づいたようです。

「なんかさ、11月よりも家の中、あったかくない!?」

と言うのです。

寒さに慣れたせいもあるかも知れませんが、それを差し引いても、以前ほど冷え込む感じはありません。雪の断熱効果で、外からの寒さが家の中にダイレクトに伝わりにくくなったのです。

冬の間、お客さんが来たときも、皆さん、

「思ってたよりも、全然あったかいんだねぇ」

と言っていました。

プレハブの壁を断熱する

雪による断熱作戦(僕は「雪断熱」と呼んでいます)が功を奏しているとはいえ、正直まだまだ寒いです。なぜならば、壁全面を雪で覆えるほどの十分な降雪があるのは、2月の1ヶ月間程度だからです。

2018年、初めての冬を何とか乗り切ったものの、毎年この寒さではキツイ、何とかしたいと思いました。

断熱施工にチャレンジ

翌年の2019年、

「壁の外側に「スタイロフォーム」という断熱材(発泡スチロールのようなもの)を貼り付ければいいのではないか」

と思いつき、断熱施工にチャレンジしました。

この発想で、2019年はまず、特に寒いと感じていたお風呂とトイレ側の壁(上の図参照)のみを断熱施工しました。

そして迎えたその年の冬。目論み通り、トイレ・風呂側の壁からの寒さが、前年よりも幾分か弱まりました。

そこでさらに翌年の2020年には、他の壁面も同様に断熱施工すると、さらに家の断熱効果が高まりました。

温度計で測ったわけではありませんが、実際に住んでいる僕らの体感では、明らかに家の中が暖かくなっていきました。

断熱窓を作成

「プラダン」で自作の二重窓

さてさて、この断熱構造がないプレハブAですが、もう一つ、致命的な弱点がありました。それは、窓が1枚窓ということです。

ふつう、北海道の家は、寒さ対策のため、二重窓(二重サッシ)になっています。壁を断熱施工しても、窓からは、やはり寒さが伝わってきます。

どうしたものかと思案していたある日、ホームセンターに行くと、「DIY断熱窓コーナー」なる売り場を発見しました。これだ!と思い、今度は窓の断熱施工に挑戦することにしました。

今回のプランは、断熱効果のある「プラダン」(プラスチックダンボール)と呼ばれる軽くて丈夫で透明な板を、新たに設置するというものです。

プラダンを窓のように動かすために、元からある窓の内側に、さらにもう一つ、窓枠(これも断熱窓コーナーに売ってました)を設置し、窓の大きさに切ったプラダンをはめ込む必要があります。

さらに、苦労したのは、大きな窓を、スムーズに、水平にスライドするよう施工することでした。これは意外と精密な作業が要求されました。何とか全ての窓に、プラダンの断熱窓が取り付けられました。

毎年少しずつ家があたたかくなっていくという経験

そして迎える、二重断熱窓のある冬――。

感動しました!

内も外も常に結露していたプレハブAの窓でしたが、施工後、結露しているのは、外側にある窓だけ。内側にある手作りの窓は、結露せず、触ってもヒンヤリしません。当然、家の中は過去最高に暖かく、4年間かけて少しずつ断熱対策を施した我が家は、冬の寒さがほぼ問題ないレベルになりました。

山暮らし開始当初は、断熱施工なしの家で北海道の冬を乗り切っただけでも達成感がありました。しかし、そこから少しずつ自分たちで家に断熱施工をして、寒さ対策をやり切った経験は、それとは別の達成感を感じることができました。

冬は、暖かく過ごせているだけで、幸せですね。

次回(9月中旬予定)は、わが家の電力自給のお話です。お楽しみに。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(5月16日) 服作り(前編)

- 第21話(6月24日) 服作り(後編)

- 第22話(9月13日) 石けん作り

- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ

- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ

本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。

(写真提供:金本綾子)

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。