私は、北海道札幌市の山奥で自給自足生活をしている三栗祐己(44歳)です。以前、『現代農業』2021年4月号から2022年4月号までの1年間、全10回の連載で僕たち家族4人の暮らしを紹介させていただきました。このたび縁あって、web限定で連載を再開することになりました。毎月第2・4月曜日に、当時誌面に載せきれなかったことなどを含めて、新たに書いていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

60万円のマイホーム

さて今回は、三栗家の「住まい」について。前回紹介した通り、今の家と土地は、自給自足の先輩夫婦のご厚意で住まわせていただいています。

その先輩、山家規男さんがこの山奥の敷地(約2万坪)を手に入れたのは20年以上前。この地を「エコロジー村」と名付け、同じく自然の中での暮らしを愛する仲間たちと、何年もかけて開拓してきたそうです。

先輩方はそれぞれひとつのプレハブを拠点とし、そこに住みながら本格的な家を自分たちで建ててきました。僕たち一家は今、その中のひとつ、余ったプレハブを分けてもらって住んでいます。

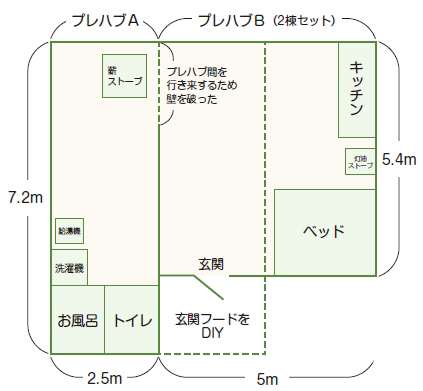

プレハブは横2.5m、縦7.2m、高さ2.3m。ここに住もうと決めたのは、実物を見たその日。即決でした。確かに広くはありませんが、家族4人だけならなんとかなりそう。いや、多少狭くても、憧れだった自給自足の暮らしを始められる。その喜びのほうがはるかに勝っていたのです。

それにしても、やっぱり狭い。部屋の間取りを考えると、だんだんと不安になってきました。トイレやお風呂場、キッチンやストーブを設置したら、居間のスペースはかなり限られてしまいます。引っ越しの荷物を毎日少しずつ運び込むと、部屋はさらにどんどん狭くなってきます。

「このプレハブに4人家族で住むというのは、じつは無謀だったのではないか」。

そんな不安が募ってきた移住日の1カ月前、新居の狭さに不安を抱えながら引っ越し準備に追われていると、信じられない奇跡が起きました。

「プレハブを2つ手放す人がいるらしいぞ!」

と、山家さんが教えてくれたのです。今考えても、なにか見えない力が働いた、奇跡としか思えないタイミングで、プレハブをさらに2つ手に入れることができました。(下図のプレハブB)

こうして僕たちは、3つのプレハブを並べた住まいで、新たな山暮らしをスタートしました。トータル費用60万円、現金一括払いでのマイホーム取得です。

わが家の見取り図

断熱のないプレハブに住んでみる

さて、偶然新たにプレハブが手に入ったのはよかったのですが、困ったことがわかりました。後から追加した2つのプレハブは断熱構造だったのですが、なんと最初のプレハブは断熱構造ではなかったのです。3つのプレハブを1つに繋げて住もうと考えていたので、断熱構造でないプレハブが1つでもがあると、そこから、寒さが全体に伝わり、断熱のない家となんら変わらなくなってしまうのです。

寒さが厳しい北海道で、断熱構造がない家に住むなんて考えられないことです。ここに引っ越してきたのは真夏(8月)でしたが、9月、10月…と朝晩の寒さが増してくるにつれ、だんだん不安になってきました。

さらに、実際に住んでみて分かったことは、ストーブを消したとき、家の中が寒くなっていくスピードが異様に早い、ということでした。

冬では、ストーブを消して寝たときや、日中家を空けて夜に帰ってきたときなど、室温が氷点下になっていることも珍しくありません。そうなると、水道凍結の可能性が出てきます。

全自動洗濯機が、手動洗濯機に!?

室内でも氷点下になることがわかったので、家の中の水回りは、「水を流しっぱなしにする」「水道管に断熱材を巻きつける」などの凍結対策を施しました。

それでも、11月中旬のある朝、事件は起きました。

朝起きて洗濯機を回そうとしても水が出ないのです。うちの洗濯機は、一般的な縦型の全自動洗濯機なので、(スタート)ボタンを押せば、自動で水が出てくるはずですが、出ません。どうも、凍結により内部の部品が壊れてしまったようです。一瞬、冬に洗濯物を手洗いする姿が頭をよぎりましたが、壊れたのは水を自動で供給する部分のみ……。

「そうか、水は手動で入れればいいのか」

不便ではありましたが、そういえば、わたしが小学生の頃に使っていた「二層式洗濯機」もこんな感じだったよな、と思いながら、その後もしばらくこの洗濯機を使ったのでした。(今は買い換えました)

どうにか冬を越せた!

洗濯機凍結事件以外にも、このあと大小さまざまなトラブルが起きるのですが、冬に断熱のないプレハブに住んだ経験は、大きな自信となりました。

北海道では、断熱無しの家では住めない、生きていけないと思っていましたが、なんとかなるものです。ちなみに、翌年以降は、DIYでプレハブの屋根や壁に断熱工事を行ない、暖かく過ごせるようになっています。

次回(7月10日予定)も引き続きプレハブのお話です。冬越しに成功するも、次なる困難が――。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(5月16日) 服作り(前編)

- 第21話(6月24日) 服作り(後編)

- 第22話(9月13日) 石けん作り

- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ

- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ

本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。

(写真提供:金本綾子)

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。