北海道・三栗祐己

現代農業で2021年4月から1年間掲載されていた人気連載「北の国から、幸せ自給生活」が、新しい要素を盛りだくさんに加え、現代農業WEBで復活しました! 住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちでつくりながら、働きすぎず、穏やかに、豊かに暮らしている三栗さん一家のお話です。半月に1回程度お届けします。

今回の執筆は三栗さんの奥さん、沙恵さんです。

今回は、薪ストーブを使ってつくる干し野菜とおやつについてです。

我が家は札幌市内とは言っても、標高が高めの場所(山)にあり、一年のうち8ヶ月程度は薪ストーブに火を入れて暮らしています。なので、気付いたときにはストーブのまわりで干し物をするという暮らしになっていました。

干し野菜づくり

毎年ストーブを使いはじめると、何を干そうかワクワクしてきます。

カボチャやカキを干したり、ふかし芋を干して「干し芋」にしたり……。

毎年冬が近づくと、我が家のストーブまわりには「干し場」が設置されます。

干しカゴ作り

干すときに、梅干しづくりでつかったざるが使えると便利なのですが、夏の間の湿気でカビやすいので、100円ショップ(以降百均)で「すだれ」を買ってきて自作しています。

今年は、持ち運びがしやすいようステンレス製の干しカゴも作ってみました(写真)。

この干しカゴはステンレス製なので洗うことができ、余ったキノコや薄切りにしたショウガを干したり、魚の干物づくりに重宝します。

フタがあると、万が一ひっくり返したときでも中身がこぼれませんし、外に出したとき、鳥などに食べられる心配もありません。

干し野菜のコツ

使い切れなかったショウガはスライスして干します。それをミルでパウダーにしてつかうとムダがありません。

収穫したニンニクも12月を過ぎると乾いてきます。それもスライスして乾燥させ、ビンに保管、つかう時に粉にします。これがポイントで、例えば、ニンニクを粉にして保管すると湿気を吸ってくっついてしまいます。

これらスパイスは、炒め物やスープづくりに役立ちます。料理するときにちょっとだけ残ったお野菜や、きのこを干してスープにすると、いい出汁が出るんですよ。その他にも、無農薬のミカンが手に入ったときは、皮を刻んで干しておき、他のハーブの葉っぱとブレンドしてハーブティーとしていただきます。

室内で切り干し大根や干しにんじんをつくるときは、外で干すときの様には素材に風が通らないので、重なる部分がカビないよう気をつけます。

それぞれしっかり干してからジップロックなどに入れ、乾燥剤を入れて保存します。

干し野菜は、お味噌汁づくりを一気にラクにしてくれますよ。

野草茶をつくる

ハーブのホーリーバジルやレモングラス等は、霜が降りる前の10月中にまとめて刈り取り、茎ごと束ねて干します。

お茶にするときは、手で折ったり、ハサミで切ったりしてティーポットへ。とてもいい香りのハーブティーができ上がります。

我が家でつくる野草茶の下準備をいくつかご紹介します。

熊笹茶

キレイなクマザサを摘んできて、洗って干します。乾いたらハサミで適当に切ってフライパンで炒って香ばしくすれば出来上がり。

菊芋茶

皮を軽くこそげ取り(無農薬のものならそのままで)、スライスして干します。

りんご(アップルティー)

いちょう切りして、干しておき、紅茶やハーブティーに浮かべます。もちろん、そのまま食べてもおいしいです。

そうそう、ローズマリーやスイートバジルといえば料理用のハーブのイメージがありますが、実はお茶にしても結構いけるんです。

シカ肉でジャーキーをつくる

以前、シカ肉を2kgもいただいたことがあります。そのとき、一度では食べきれないため、半分はソーセージに加工し、残りはジャーキー(干し肉)にしてみました。

シカ肉を砂糖、塩、スパイスなどからつくったソミュール液(肉に下味をつけるためのもの)に2日間ほど漬け、ストーブのまわりで干します。3日ほどでシカ肉がカラカラに乾いたら出来上がり。そのままおつまみやおやつにしていただきます。

おやつづくり

お餅でつくるおかき

お餅を使っておかきもつくります。常温保存できるので、子どもたちは思い立ったときにストーブの上でちまちまと焼くのが楽しいようす。

まず、青のりやゆかり(梅漬けした赤しその葉を干したもの)、自家製ハーブソルトや黒豆、ヨモギの粉などを混ぜ合わせてお餅をつきます。

写真のようになまこ状(半円形の筒状)に丸めてから乾燥させます。

数日経って指で押しても凹まないくらいの硬さになったら、スライサーで3mmくらいずつに削ります。削ったものは、写真のようにストーブの上方で乾燥させ、その後ジップロック等で保存します。

食べるときはその都度ストーブの上で焼いたり、油で揚げたり、そのときの気分で楽しみます。

薪ストーブのおき火でつくるクッキーやパン

我が家にはオーブンがないのですが、そんな暮らしのなかでこんな料理法を見つけました。薪ストーブのおき火で窯焼きのようなクッキーがつくれるんです。

2023年冬は、同じく薪ストーブのおき火でパン焼きにもトライしてみました。小さなちぎりパン。色や形はご愛嬌。試行錯誤の末の、愛おしいまるパンちゃんが出来上がりました。

ディップ(ソース)は、スパイスクリームチーズ(数種類のスパイスとクリームチーズをまぜたもの)とハーブバターを用意しました。ひとくち食べると、夏の畑を思い出し、ふわっとあたたかな気持ちになりました。

レシピは以下の通りです。

分量は記載しておりません。そのときの気分でたのしみながらつくってくださいね。

スパイスクリームチーズ

スパイスクリームチーズの方に添えるアーモンドは、ストーブの上でじっくりと炒って。

- クリームチーズ

- レーズンorラムレーズン(ラム酒かブランデーにレーズンをつけたもの)

- はちみつ

- シナモンパウダー

- カルダモンパウダー

- アーモンド

ハーブバター

ハーブバターに使ったハーブは、夏の間に育ったローズマリーやセージ、ニンニクをストーブのまわりで乾燥させたものです。

- ローズマリー(すり鉢やミルで細かくしたもの)

- セージ(たくさん入れると薬くさくなるので注意)

- ニンニク (生のまますりおろしても乾燥をパウダーにしてもよい)

- バター

- 塩

冷蔵庫を使っていた頃は、「干す」ことに知恵をつかうことはほとんどありませんでしたが、いまの暮らしになってからは、日々「干す」のスキルを育てています。

旨みが増えたり、保存性が上がったり、家事がラクになったり、干すことが与えてくれる恩恵は多大です。薪ストーブの利用を通して、不便さの中にある豊かな恵みに暮らしが潤っていくのをしみじみと感じます。

次回(4月中旬)は、衣食住の「衣」の自給、服づくりです。お楽しみに。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月9日) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(5月16日) 服作り(前編)

- 第21話(6月24日) 服作り(後編)

- 第22話(9月13日) 石けん作り

- 第23話(10月21日) 暮らしから学ぶ

- 第24話(12月17日・最終回):旅から学ぶ

本連載が、単行本になりました!

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。著書『北の国から 家族4人で幸せ自給生活』(農文協)が発売中。

(写真提供:金本綾子)

三栗さんも執筆している単行本「自分で地域で 手づくり防災術」が2023年11月1日に発行予定です!

自分で地域で 手づくり防災術

農文協 編

手づくり防災術とは、国や公共のインフラ(公助)に頼りすぎず、自給の力(自助)や地域の力(共助)で自然災害に備える工夫のこと。自然に逆らうのではなく、自然の力を生かしたり、回復させたりしながら災害を小さくする知恵や技が農村にはある。オフグリッドソーラーやロケットコンロによる小さいエネルギー自給や、スコップと草刈り鎌を使い空気と水の流れを回復させる「大地の再生」、水田の貯水機能を活かした「田んぼダム」、早期避難のための手づくり防災マップなど、土砂災害や豪雨災害、地震から地域を守る40のアイデアを収録。

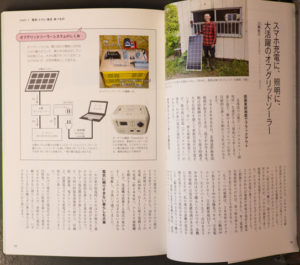

↓こちらの本にも三栗さんの記事「オール電化から電力自給開始で、電気に愛着のある暮らし」が掲載されています。ぜひご覧下さい。

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。