岡山・松原徹郎

この連載は、月刊『現代農業』の2020年1月~2021年12月まで全24回にわたって掲載された連載「植物はあれもこれも薬草です」です。身近な薬草を毎日の暮らしに取り入れるための知恵が満載です。病気になりにくい身体づくりを実現しましょう!

夏に旺盛に育つ大型の草

9月というと、そろそろ秋の気配が見えてきているころですね。今年は残暑が厳しくないことを祈っています。

今回ご紹介する薬草はメナモミ。まわりに五つの突起がある粘着質をもった小さな実が、服にひっつくのが特徴です。

同じように服にひっつくオナモミという草があり、こちらのほうが馴染みのある方が多いかもしれません。メナモミの実とは違う、たくさんのトゲがついた1~2cmほどの実をつけます。

メナモミはオナモミよりも大型の草で、草丈は1.2mほどにもなります。葉も大きく、対生といって同じところから対になってつく点も異なります。

林の縁や草地、川沿いなど生えている場所はさまざま。夏を過ぎるころには、けっこう遠くから見ても目立つくらい大きく育ちます。一年草にもかかわらず、大型ということは、夏場の生長がすさまじいということです。

ちなみにオナモミのほうは、在来種は今ではほとんど見かけなくなり、普段目にしているほとんどは北アメリカ原産のオオオナモミです。

昔は強壮薬の原料に使われた

メナモミは弥生時代に中国から渡来したといわれています。平安時代以前の文献にも記載されている古くから利用されてきた薬草です。当時はオナモミやメナモミの未熟果を米こうじや小豆、その他の薬草と混ぜて手で揉んで(菜揉み)から発酵させ、強壮薬を作ったそうで、それが「ナモミ」の由来とされています。

主な薬効として、食べたり飲んだりすると風邪、リウマチ、中風、動脈硬化、脳溢血の予防に効果があることが知られています。また、脳卒中の後遺症で半身不随やしびれがみられる場合などにも用いられたそうで、薬効の高さがうかがいしれます。

生長しきった株をまるごと収穫

6月の梅雨ごろには、だいぶ大きくなって目立つようになるので、草刈りのときに他の草と一緒に切ってしまわないよう残しておきます。

収穫は生長しきって葉が出きったころを見計らって、根元から鎌などでぶった切ります。私の村では8月下旬が最盛期。わが家はだいたい8月中旬以降、お盆を過ぎてから収穫しています。

生えた場所の土の栄養状態で大きさにかなり個体差があるので、収穫適期は高さだけで判断せず、葉の揃い具合もよく見ます。

一年草なので畑で栽培する方もいます。ただ本来はかなり野趣あふれる草のためか、畑で栽培すると香りが少ない。連作障害もみられるようです。

天ぷらやメナモミオーレで楽しむ

株ごと収穫しますが、茎は硬くて乾きにくいので、葉だけを手でちぎって利用します。すぐに食べる場合はそのまま、そうでない場合は夏の天日で乾燥させて保存します。乾燥させておけば一年中いつでも利用できます。

シュンギクなど多くのキク科の植物同様に、ほろ苦い味で香りが強い。わが家では手軽な天ぷらにすることが一番多いでしょうか。オオバのように一枚ずつカラッと揚げると非常においしくいただけます。

メナモミオーレもよく作ります。ミキサーにハチミツを適量入れ、刻んだメナモミの生葉を少しずつ加えながら撹拌し、牛乳で割ったら完成です。お好みでバナナを加えるとさらに飲みやすく美味しい。

乾燥した葉はミルなどで粉末にしてから使います。ハチミツか植物油と適量混ぜて緑色のペーストにします。ハチミツのペーストは炭酸水で割るだけで美味しいジュースが楽しめます。油のペーストはソースやドレッシングの材料として役立ちます。ペーストにしてから冷蔵や冷凍保存しておくと、いつでもすぐに使えるので便利です。

◇

荒廃した農地や原野を草刈りして、日が入って明るい環境になるとメナモミがよく生えてきます。付近に生息しているシカやイノシシがタネを体に付着させて運んでくるためです。それがよいことか悪いことなのかはわかりませんが……。ただ、メナモミはそもそもそうやって地域にあるニッチ(すきま)を求めて漂流するように生きる植物なのかもしれません。今後も毎年収穫できるように地域の草刈りに励みたいと思います。

*月刊『現代農業』2021年9月号(原題:メナモミ)より。情報は掲載時のものです。

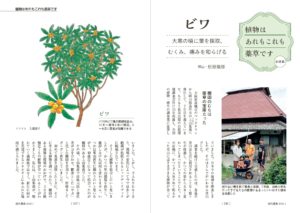

――次回は「カキ」です。どうぞお楽しみに。

この連載の著者の松原徹郎さんが代表を務める「草楽(そうらく) 」のホームページやイベント情報、オンラインショップなどへのリンクは以下のとおりです。

▼草楽のイベント情報など(facebook)▼

大地の薬箱 食べる薬草事典

春夏秋冬・身近な草木75種

村上光太郎 著

薬草の恵みをもっとも効率よく取り入れる方法は「食べる」こと。そして薬草になる植物は春夏秋冬いつでも身近にある。75種の草木をおいしく食べる料理法を重視し、薬酒や薬草酵母、薬草茶の作り方まで紹介。

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。