北海道・三栗祐己

現代農業で2021年4月から1年間掲載されていた人気連載「北の国から、幸せ自給生活」が、新しい要素を盛りだくさんに加え、現代農業WEBで復活しました! 住まいや電気(太陽光発電)、水道などを自分たちで作りながら、働きすぎず、穏やかに豊かに暮らしている三栗さん一家のお話です。半月に1回お届けします。

パーマカルチャーの象徴 ニワトリのいる生活

2018年5月。3ヶ月後から始まる山暮らしの準備をしていたある日、山家(やまか)さんからお話がありました。

「知り合いでニワトリ(ウコッケイ)を手放したい人がいるんだ。三栗さんがよければ、飼わないかい?」

詳しく聞くと、メスのニワトリが20羽ほどいるとのこと。これから山暮らしができるだけでもありがたいのに、パーマカルチャーの象徴とも言える、あこがれのニワトリを飼うことができるとは!二つ返事でOKしました。

パーマカルチャーの基本的な考え方の一つに、「循環」があります。ニワトリを飼うことで、

- 家庭で出た生ゴミを、ニワトリのエサにする

- ニワトリが産んでくれるタマゴをいただく

- ニワトリのフンを畑の栄養にする

- その畑で育った野菜を収穫する

- その野菜を調理して食べ、調理で発生した生ゴミを、またエサにする

このように、「循環」が生まれる生活、まさにパーマカルチャーの暮らしを始めることができる!そんな期待でワクワクしました。

後日、ニワトリを譲ってくれるというAさんと電話で話をしました。Aさんは、ニワトリをニワトリ小屋で飼っているとのこと。僕は、軽トラでその小屋をニワトリごと運んでくればいいかな、と安易に考えていました。

しかし、実際にAさんの元に行ってみると、ニワトリ小屋は、ちゃんと基礎からつくられ、地面に固定された、小屋というよりは家のような立派なもの。軽トラで運べるような代物ではありませんでした。

プレハブでニワトリ小屋を作る

1軒目

そんなわけで、ニワトリを迎えるにあたって、譲り受けの期日が迫っていることもあり、早急にニワトリ小屋を作る必要がありました。ちょうど我が家には、古くて屋根も窓もないプレハブがあったので、やや力業で移動してきました(そのようすがわかる動画もぜひご覧ください)。

まず、屋根の代わりにブルーシートをかけて、重めの木材を乗せてシートを固定。窓があったところには、金網を張りました。

こうして、急ごしらえの小屋ができました。

ところが、作業をはじめて2日たち、もうすぐ完成というところで悲劇が起こりました。

謎の突風が吹いて、ブルーシートの屋根とそれを抑えていた木材が吹き飛ばされ、全てが崖下に落ちてしまったのです。

ブルーシートと木材を崖から拾い上げるのに1時間ほどかかってしまいましたが、何よりもショックだったのは、完成を目前に振り出しに戻ってしまったニワトリ小屋作りです。

2軒目

このことを山家さんに話すと、さすが人脈豊富な山家さん。今度は、プレハブを手放したい人がいるとのこと。そのプレハブは、屋根も窓もしっかりついているから、それをもらってきて使おう、ということになりました。ただし、運搬は自力でやる必要があります。

プレハブを運ぶには、クレーン付きのトラック「ユニック車」が必要です。僕は、そんな車を運転したこともなければ、クレーンを操作したこともありません。そこで、これまた山家さんの自給自足仲間で、ユニック車を運転できるWさんに協力を依頼し、ユニック車をレンタルして、一緒に現場に取りに行ってもらいました。

当日はあいにくの雨。プレハブが置いてある現場は、ぬかるみの多い場所です。その後、雨が強くなったり、ユニック車がスリップしたりと、ドキドキでしたが、なんとか無事にプレハブを運んでくることができました。

次回(1月上旬)は、「ニワトリ小屋作り(後編)、野生動物からニワトリを守る」について紹介します。お楽しみに。

- 第1話(6月12日) 私のパーマカルチャー

- 第2話(6月26日) 極寒のマイホーム

- 第3話(7月10日) 雨漏りとペンキ塗り

- 第4話(7月24日) トイレを手作りする

- 第5話(8月21日) お風呂を手作りする

- 第6話(8月28日) 断熱のお話

- 第7話(9月18日) 我が家の電力自給

- 第8話(9月27日) 北海道大停電 頼りは太陽光発電と人のぬくもり

- 第9話(10月13日) 水を自給する

- 第10話(10月25日) 暖房を自給する(前編)

- 第11話(11月9日) 暖房を自給する(後編)

- 第12話(11月28日) スーパーで野菜を買わない実験

- 第13話(12月15日) みんなで畑づくり 柵の設置、定植

- 第14話(1月5日) ニワトリ小屋づくり(前編)

- 第15話(1月22日) ニワトリ小屋づくり(後編)

- 第16話(2月20日) 食の自給① 梅干し&納豆

- 第17話(2月29日) 食の自給② 麹、味噌、醤油

- 第18話(3月15日) 食の自給③ 冬を乗り切るための漬け物づくり

- 第19話(4月上旬) 食の自給④ 薪ストーブを使ってつくる干し野菜&おやつ

- 第20話(4月中旬) 服作り(前編)

北海道札幌市の山奥で「パーマカルチャー研究所」を運営。パーマカルチャーとは、持続可能な暮らしのこと。家族4人で自給自足の暮らしをしながら、その暮らしから得られたパーマカルチャー的価値観を伝えることを仕事としている。(写真提供:金本綾子)

三栗さんも執筆している単行本「自分で地域で 手づくり防災術」が2023年11月1日に発行予定です!

自分で地域で 手づくり防災術

農文協 編

手づくり防災術とは、国や公共のインフラ(公助)に頼りすぎず、自給の力(自助)や地域の力(共助)で自然災害に備える工夫のこと。自然に逆らうのではなく、自然の力を生かしたり、回復させたりしながら災害を小さくする知恵や技が農村にはある。オフグリッドソーラーやロケットコンロによる小さいエネルギー自給や、スコップと草刈り鎌を使い空気と水の流れを回復させる「大地の再生」、水田の貯水機能を活かした「田んぼダム」、早期避難のための手づくり防災マップなど、土砂災害や豪雨災害、地震から地域を守る40のアイデアを収録。

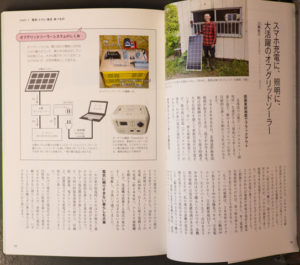

↓こちらの本にも三栗さんの記事「オール電化から電力自給開始で、電気に愛着のある暮らし」が掲載されています。ぜひご覧下さい。

小さいエネルギーで暮らすコツ

太陽光・水力・薪&炭で、電気も熱も自分でつくる

農文協 編

輸入任せのエネルギー問題を再考!ミニ太陽光発電システムや庭先の小さい水路を使う電力自給、熱エネ自給が楽しめる手づくり薪ストーブなど、農家の痛快なエネルギー自給暮らしに学ぶ。写真・図解ページも充実。

パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン

ビル.モリソン 著

田口恒夫 訳

小祝慶子 訳

都市でも農村でも、自然力を活かして食物を自給し、災害に備える農的暮らしの環境調和型立体デザイン。農地、家まわりの土地利用、水利用、家屋の建て方まで具体的に解説。経営システム全体で環境への適応をめざす。