大内正伸(絵と文)

2023年1月に、矢野智徳・大内正伸著による『大地の再生』が発売され、おかげさまで好評につき増刷が決定いたしました。現代農業WEBでは、現代農業2018年10月号~2019年2月号に連載された「空気と水の流れをよくして大地の再生」(全5回)および、季刊地域2021年夏・秋号「大地の再生」について期間限定で公開します。ぜひご覧ください。

前回紹介した、三重県にある温州ミカンの開拓農園。農園全体が直線的な構造で、開発とともに水脈が傷み、枯れ始めたミカンの木が出ていた。

そこで、昨年7月と今年4月に「大地の再生講座」を行なった。作業道にコルゲート管や点穴《てんあな》を作って空気を抜いてやると、水脈がつながり、ミカンの細根が増えてきた。細根が出ると幹の表情がよくなり、葉の色つやも変わってきている。

小さな脈が全体に影響する

この講座を主宰する矢野智徳さんの考えは、「大地、生物、気象という三つの地球環境をつないでいく」のが基本である。その第一ステップは水脈の傷んでいる所をつなぐこと。水脈整備ができれば再生は一気に進む。

そして「これはミカン園だけの問題ではない。この農地の環境がうまくつながれば、上流の奥山や水脈の下流まで連動していく」という。脈は小さな1カ所でも滞れば全体に悪影響を及ぼし、また逆にその1カ所が動き出すことで全体に好影響を及ぼす。矢野さんは、それを100mのホースに見立てて説明してくれた。水を満たしたホースの先端を開放すれば、100m先の水も瞬時に動くのである。

ただし、水脈の流れは速すぎてもいけない。「全体が一定に・等速リズムで」が基本である。今回は、そのための工夫を二つ紹介しよう。

「抵抗柵」で流速を弱める

開拓農園のミカンの木の根元にはマルチが敷いてある。雨水は木と木の条間の土に集まり、斜面をまっすぐに流れ落ちる。そのため、条間の中央部には水で削られた窪みができている。土や肥料や有機物なども一気に斜面をすべり落ち、U字溝に流れているようすがうかがえる。この雨水を分散・停滞させ、浸透を少しでも促したい。

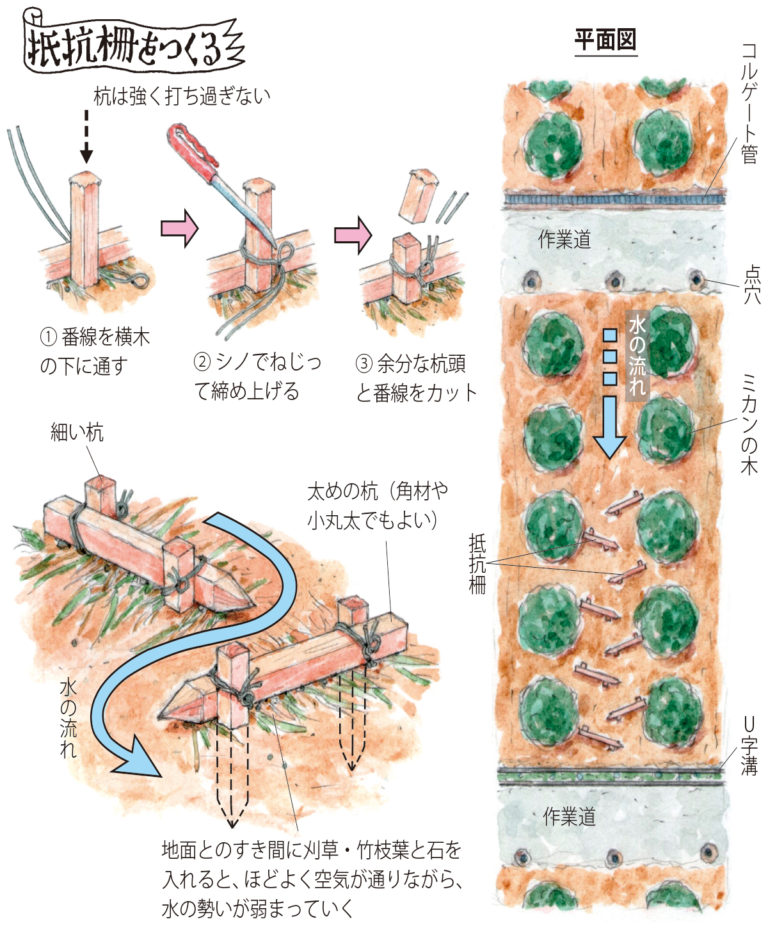

そこで地面に障害物となる「抵抗柵」を設置し、流速を弱めて蛇行させつつ、土中への空気と水の浸透(通気通水機能)を促す。材料は317ページの図のように木杭を組み合わせてつくる。

柵は流れに直角に置くのではなく、やや斜めに傾ける。また左右の杭は横棒をまたぐように交互に置く。横棒の隙間には草と石を置いて間をふさぎ、横棒と杭を番線でしばる。そして杭の出すぎた部分をノコギリで切る。

印象的だったのは「杭を強く打ち過ぎない」という言葉だった。矢野さんは杭を植物の根に見立て、常に地中の空気の動きに配慮しているようだ。

抵抗柵で水を蛇行させる

U字溝に穴を開ける

抵抗柵で流速が弱まった水が流れ落ちる先には、コンクリート製のU字溝がある。矢野さんはなんと、U字溝の底にブレーカーで穴を開けていった。

U字溝はそれ自体に重量があり、地面を圧迫し通気を遮断している。また、せっかくの雨水を浸透させることなく一気に排水してしまう。

「大地の再生」ではU字溝は完全に撤去してしまう場合もあれば、底面だけ砕いてしまう場合もある。今回のように1~1・5mのピッチで、ブレーカーの直径分の穴だけを開ける場合もある(常に通水がある場合は水分過多にならないように小さめに)。こうすることで、水を地中に浸透させ、地中の空気を抜くという効果がある。その影響はかなりなものだという。

また、ふだん流れのないU字溝には、穴を開けたあとで、炭をまき、竹の枝葉などを敷いて、押さえに石を載せていった。泥が溜まっても、空気の流通を確保してヘドロ化させないためだ(泥漉し機能)。微生物や小動物たちの温床にもなり、泥の分解を促す効果もあるという。

空気と水の停滞は面と面が違う角度でぶつかる「斜面変換点」でよく起きる(土圧がかかるため)。今回のフィールドでは作業道の山側がそれに当たる。そこで作業道に沿って溝を掘りコルゲート管を入れていく。

作業道の谷側の変化点には「点穴」と呼ばれる30~40cmほどの深さの穴を1~1.5m間隔で穿っていく。これは縦に空気を通す役目をし、また雨のときの泥だまりになる。点穴には放射状に竹を置いて土留めと水・空気のガイドとするが、今回は効果を高めるために短く切ったコルゲート管を中央に立てた。

*月刊『現代農業』2018年11月号(原題:抵抗柵とU字溝の穴で、ほどよい流速に)より。情報は掲載時のものです。

\ 書籍情報 /

矢野智徳 著

大内正伸 著

大地の再生技術研究所 編

定価2,860円 (税込)

ISBNコード:9784540212390

造園技師・矢野智徳氏が長年培ってきた環境再生の考え方と手法を、広く・濃く伝える決定版。

「空気が動かないと水は動かない」―独自の自然認識をもとに提唱する新たな「土・木」施工。その手法を、ふんだんなイラストと写真でわかりやすく解説。身近な農地、庭先、里地・里山から始める環境再生技術。

矢野智徳(やのとものり)1956 年、福岡県北九州市生まれ。合同会社「杜の学校」代表。

1984 年、造園業で独立。環境再生の手法を確立し「大地の再生」講座を全国で展開しながら普及と指導を続けている。クライアントは個人宅や企業敷地ほか、数年にわたる社寺敷地の施業も数多い。近年の活動では宮城県仙台市の高木移植プロジェクト、福島県三春町「福聚寺」、神奈川 県鎌倉市「東慶寺」のほか、災害調査と支援プロジェクトとして福岡県朝倉市、広島県呉市、愛媛県宇和島市、岡山県倉敷市、宮城県丸森町、千葉県市原市などに関わる。

拠点となる山梨県上野原市に自然農の実践農場のほか、座学や宿泊できる施設に、全国からライセンス取得や施業を学びに有志が集う。2020 年「大地の再生 技術研究所」設立。

WEBサイト:大地の再生 結の杜づくり(https://daichisaisei.net/)。

大内正伸(おおうちまさのぶ)1959年生まれ。森林ボランティア経験をもとに林業に関わり技術書を執筆。2004 年より群馬県で山暮らしを始め、2011 年、香川県高松市に転居。2020年、自宅敷地で「大地の再生講座」を開催する。囲炉裏づくり等のワークショップや講演も多数。著書に『これならできる山づくり』『山で暮らす愉しみと基本の技術』ほか