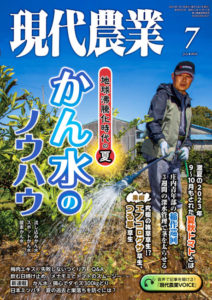

最近の夏は暑すぎる。でも、大丈夫。「流し込みかん水」「スポットかん水」「酸素かん水」などのワザをもってすれば、高温・干ばつに対抗できる。

長野・竹内孝功

元田んぼで野菜づくり

人生初の書籍『これならできる!自然菜園』(農文協)を長野県安曇野市で執筆し、11年前に拠点を長野市に移しました。安曇野で借りていた畑は火山灰土で、かん水用の蛇口があり、とても恵まれた環境でした。移住した長野市は一面田んぼで、粘土が強く、10aの田んぼを畑化するところから始めました。

まずは水はけをよくし、畑の生き物が棲める環境づくり。セスバニアやクロタラリアなどの緑肥作物で土を改良して、高ウネにし、不耕起栽培、そして草マルチを実行しましたが、それでも水はけはいまいちでした。そこで、長雨や大雨、積雪に対応するため、明渠を掘って水脈整備をしたり、モミガラを通路に敷き詰めたり、工夫をさらに重ねました。

流し込みかん水で酷暑を乗り切った

いっぽう、長野でも5年ほど前から高温・干ばつが深刻になっています。ここ2~3年は気温30℃以上で、25日以上連続して雨が降らないことが多くなりました。手かん水では追いつかなくなったので、元田んぼの利点を生かして、通路(ウネ間)に水を送る「流し込みかん水」を始めました。

去年は36℃を超える酷暑でしたが、過去最多の流し込みかん水をしたおかげで、ナスやキュウリ、トマト、そして丹波黒豆など大粒のダイズも豊作でした。

わが家はほぼすべての野菜の自家採種をしています。自家採種用のナスやキュウリなどは通常の栽培よりも実をつけている期間が長く、樹の負担が大きいにもかかわらず、例年並みに育って採種できました。

かん水のタイミング

まずは雨がなくても野菜が弱らないように、植える前の苗に「ストチュウ水の底面給水」、植えてから3日間水をやらない「がまん活着」、不耕起栽培、草マルチなどで根が深く張るように育てます(詳しくは『これならできる! 自然菜園』)。そのうえで、流し込みかん水です。

かん水するタイミングは空梅雨のときや2週間以上晴天が続いたとき、野菜が花を咲かせたり実をつけたりするときです。土質や品目、天気にもよりますが、根が深く張るように、毎日かん水するのではなく、ある程度乾かして根に空気を届け、土の水分が50%を切ったらたっぷり水をあげる感じです。通常は10日に一度くらいが妥当ですが、去年は高温で蒸散が多く、乾きが強かったので、雨がないときは3~5日おきにかん水しました。回数は例年の倍以上です。

野菜の生育や天気予報を見ながら、土の中の水分と空気の割合をイメージして、メリハリのあるかん水をしたら、よい結果を得ることができました。たとえば、今週は32℃以上の酷暑で晴天が続き、風も強く、思ったより土が乾きやすいうえに、野菜の開花(収穫)期なので、早めにたっぷり水を入れよう、といった判断です。

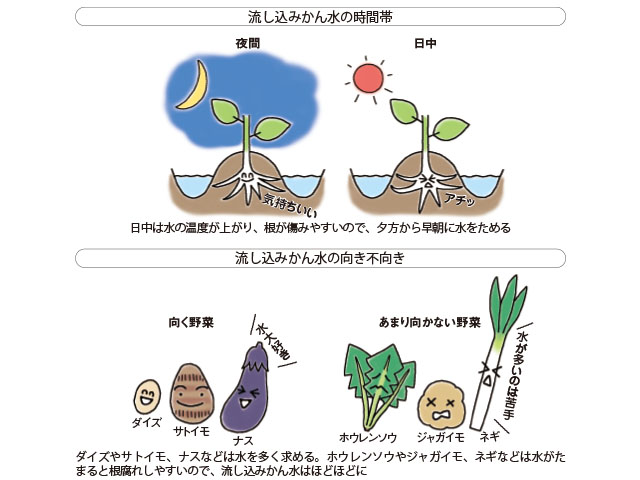

水をためるのは夜

流し込みかん水の時間帯は、基本的に日没から日の出まで。夕方17時以降、塩ビパイプを使って水口から通路に水を流し、朝6時くらいに止めます。日中も通路に水をためると、お湯になって根腐れしやすいからです。

毎年、初回の流し込みかん水は、土が乾燥していても水が縦浸透するため、なかなか通路の奥まで行き渡りません。毎晩かん水を繰り返しても、10aの畑の端まで水が届くのに3日ほどかかります。そのため、少しでも水が流れやすいように、通路の高低差などを調整します。2回目以降は「水道」ができていて、地下にも水がある状態なので、一気に水が行き渡ります。

去年は酷暑だったので、丹波黒豆などの大粒ダイズは夜間だけでなく、日中もかん水しました。ダイズは開花期から実の肥大期に、大量の水を必要とします。また、開花期には28℃以上の高温は避けたいものです。そこで、日中も冷たい水を流す、田んぼでいうところの「かけ流し」も行ないました。

流し込みかん水と相性のいい野菜

根の張り方や水の求め方により、流し込みかん水に向く野菜と向かない野菜があります。根腐れしやすいホウレンソウなどは、生育初期に1時間水がたまっただけで全滅してしまいます。根菜、特にジャガイモやネギなどは水はけが悪いと根腐れしやすく、病害虫も出やすくなるので注意が必要です。これらの野菜はかん水の時間を短くしたり、回数を減らしたりしています。

流し込みかん水と最も相性がいいのはダイズとサトイモ。もともと田んぼの周辺で栽培されてきた作物なので、水がたまっていても根腐れしにくいのです。実際、ダイズは「畦豆」といって、田んぼのアゼで育てると畑の2倍収穫できます。

ナスも相性がいいと思います。キュウリやトマトは根の酸素要求が強いので、水はけをよくしておけば、流し込みかん水は効果的です。

緑肥とモミガラで通気性アップ

元田んぼなので、雨が降ればぬかるみ、乾けば割れます。対策として、通路の両脇にエンバク、オーチャードグラス、クリムソンクローバ、赤クローバなどの「緑肥ミックス」を生やしています。それだけでなく、数年に一度は通路全体にたっぷりモミガラを敷き詰め、水たまりができないように通気性を確保しています。流し込みかん水をやめて、正午近くになったら、長靴で通路をラクラク歩けます。

*

「地球沸騰化時代」といわれる昨今。元田んぼの利点を生かした、手軽に大量の水を地中深くまで届けられる流し込みかん水は、欠かせない技術だと思います。休耕田が増え、河川の氾濫や水不足が各地で起こっているなか、地下水源の確保も兼ねて、田んぼの復興とあわせて畑としての復活も期待したいところです。

(長野市)

2024年7月号「流し込みかん水で作物を救う」コーナーには、以下の記事も収録されています。ぜひ本誌でご覧下さい。

- ナス、エダマメ、サトイモ、空芯菜…… 雨不足で弱った野菜が夜間ウネ間かん水でシャキッ 伊藤雄大

- 記事を訂正! ウネ間かん水を「常に」から「乾いたら入れる」に 大塚雅史

- 酷暑のニンジン播種で、ウネ上かん水とウネ間かん水を試してみた 森昭暢

- 【新連載 かん水・摘心でダイズ300㎏どり】 安田大樹

試し読み

取材動画(期間限定)

動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。

「現代農業VOICE」のお試し視聴

「現代農業VOICE」は、記事を音声で読み上げるサービスです。画像をクリックするとYouTubeチャンネルへ移動します。

耕さず草を生やして共育ち

竹内孝功 著

家庭菜園では、無農薬・無化学肥料の有機栽培から、無農薬はもちろんのこと耕さず除草せず肥料もやらない、自然の理にかなった自然農や自然農法による栽培法に関心が高まっている。著者は自然農法や自然農、十草農業に学び、草は野菜が自立するまで刈って敷く草マルチ法、草に負けない野菜の根に根性をつける種まき・定植・水やり・施肥法、通路には緑肥をまいて草マルチに、コンパニオンプランツとの混植・輪作、生える草の種類から土のステージを判断した適地適作など、だれにもできる野菜37種の自然共存型の自然栽培法を提唱する。