和歌山県紀の川市・田口晃さん

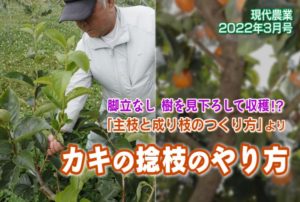

現代農業2022年1月号では、和歌山県の田口晃さんが考案したカキの「二本主枝・一文字仕立て」を紹介した。この樹形の最大の魅力は「脚立いらずの低樹高」で「高品質のカキを多収」できるところ。「安全、快適、楽しい」から100歳現役も目指せる。

今回は、作業性のカギを握る「低い主枝」と、株元まで秀品が揃う「魚の骨のような成り枝(側枝)」のつくり方を紹介する。

定植後の切り戻しから低い

低樹高への道は苗木(接ぎ木苗)の定植直後からはじまるので、はじめに少し触れておきたい。

植え付け時期は12月。一般的な開心自然形の場合、定植後に接ぎ木部から上が50〜60cm残るように切り戻すが、田口さんはその半分の30cmほどの長さにする(下写真)。

「高い位置で切ると、それだけ主幹の位置が高くなって主枝も高くなるんよ。思い切って短くするんが大事」

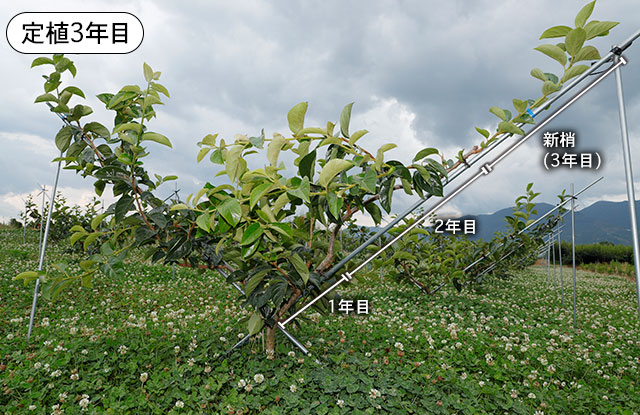

3年目の秋には主枝確立

このような低い主幹から、6年目での成園化(収量約1.8t/10a)を目指して主枝を伸ばしていく。

「定植4年目から実をつけたいんで、3年目の秋までに主枝を確立したい。目標は3mやね」

主枝をグングンと伸ばすためには、こまめな新梢管理が重要。田口さんが意識しているのは「かん水」「摘心」「秋の切り戻し」の三つだ。

かん水と摘心で新梢を伸ばす

1年目は主枝候補枝の育成。春に発芽した5〜6本の新梢のうち、太くて30〜50cmに伸びた2本が、のちの主枝になる。

カキは他の樹種と比べて植え傷みの影響が大きく、1年目の新梢伸長があまりよくない。

「放ったらかしにしていると、なかには数cmしか伸びないもんもありますね。そやから1年目はとくに、天気に合わせてマメに水やりします。それと摘心もやね。新芽の先を観察して、止まる頃に摘んでやればしっかり伸びますよ」

新梢は5月に入ると、ある程度優劣がつくので、田口さんはその時点で候補枝になる2本を選ぶ。そして、伸長が止まる5月下旬頃に、先端から葉3〜4枚の位置で摘心。すると葉が大きくなり、芽も充実して先端から夏芽が出るので(二次伸長)、それを伸ばす。さらに、夏芽も8月以降に順次摘心して秋芽を伸ばしていく。

秋の切り戻しで強い新梢を出す

1年目の秋になるとV字に支柱を立ててから、2本の候補枝を誘引して主枝にする。その際、のちに分岐点から裂けないように、少しひねりをつけるのがポイントだ(上写真)。

「これで将来の樹高が決まるんでね。ポキっといかんように気をつけながら、できるだけ低く誘引せなね」

このとき・・・

今月号のイチオシ記事

2022年3月号の試し読み

今月号のオススメ動画

倉橋孝夫 著

大畑和也 著

物質生産理論に基づく「最適LAI(葉面積指数)早期確保」の生産・園地管理を軸に、慣行より収量を高めつつ高品質果実を収穫する技術を解説。誰でも容易に、多収を実現するリクツとその道筋を示す。