北海道で、畑を耕さない「大地再生農業」を実践するレイモンド・エップさんが、3歳の孫のあやめちゃんに自身のルーツや半生を綴る。

🔤レイモンド・エップさんが書いた原文(英語)はこちらでご覧いただけます。

レイモンド・エップ/荒谷明子訳

あやめちゃん

今日、君がお母さんとキックスクーターで遊んでいるのを見たよ。きっとすぐに一人でも乗れる日がやってくるんだろうね。

さて、君のご先祖たちがウクライナからアメリカへ移住するときに、荷物と共に持ってきて栽培が広がったターキーレッド小麦が、その後どうしてアメリカの穀倉地帯から姿を消してしまったのか。今回と次回で、いよいよそのお話をしようね。ターキーレッドが姿を消し始めたのは1940年代だったけれど、この物語は1999年のあるお祝いの席での出来事から始めようと思う。

巨大な黒い壁が動いてきた

それは、君のひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの結婚50周年のお祝いの集まりだった。ジイジとバアバとまだ小さかった君のお父さんや叔父さんたち、それからジイジのお姉さんたちやその家族も集まっていた。ジイジは、ひいおばあちゃんにこんな質問をしてみた。

「孫やひ孫たちに語り継ぎたい出来事はある?」

答えはすぐに返ってきた。

「ダストボウル」

それはなに?って君は思うかもしれないね。君は会うことが叶わなかったけれど、昨年の12月に亡くなるまで、毎日君のことを想ってお祈りしていたひいおばあちゃんが、そのときに話してくれたことを教えてあげようね。

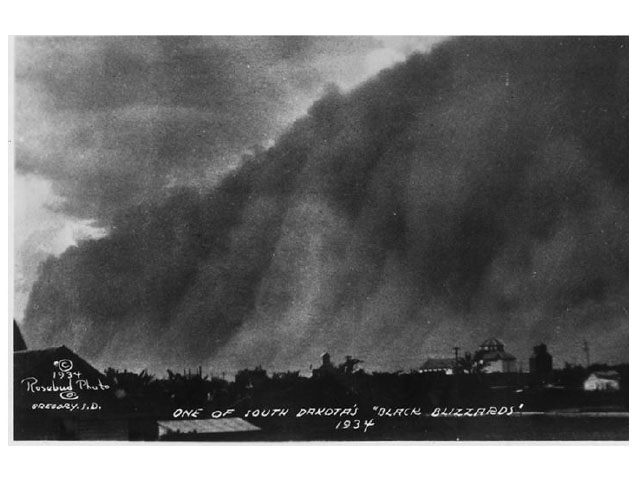

「1934年の春、私はまだ3歳だった。いつものように姉さんや兄さんたちと食卓を囲んでいたわ。食堂には西に面した大きな窓があって、その窓から母さんが外を見ると、巨大な黒い壁が家に向かって動いてきているのが見えたの。そんなものは見たことも聞いたこともなかったから、それが何なのか誰にも見当がつかなかった。

母さんは落ち着いた声で、『さぁ、地下室に降りる時間よ』といったけれど、私たちはみんな何か大変なことが起こってると感じとったわ。地下室に降りるのは、竜巻が近づいているときだけだったから。兄たちがキッチンの横の床にあるドアを開けて、私たち全員が小さな地下の部屋へ降りてドアを閉め、じっとしていた。そこは真っ暗だった。やがて風の音が聞こえて、窓ガラスがガタガタと音を立てていた。

しばらくして風がやんで静かになった。地下室から出てきてみると、テーブルにも食器にも砂埃が積もっていた。何年も後になって母さんは、そのときのことを振り返って話してくれたの。子どもたちを怖がらせないようにと思って行動したけれど、あの黒い壁を見たとき、あぁ、世界は終わるんだと思ったって」

この出来事が起こる数年前から、アメリカ中西部を干ばつが襲い、大地は乾き切っていたんだよ。収穫できた作物はほんの少しだったから、ひいおばあちゃんの家族は、借金を返すお金も残らないほど困っていた。土地を取り上げられずに済んだのは、彼らの銀行員が同情してくれたからだった。ひいおばあちゃんの家族に限らず、アメリカ中西部のたくさんの農家が同じような、もしくはもっと大変な苦難を経験した。これがダストボウルだよ。

ダストボウルは人災だった

草原に暮らすということは、風と共に暮らすといってもいい。風が強い日には、風に向かって身を乗り出したり、風に対して身体を横にして、やり過ごしながら歩くことを学ばなくてはならない。そうしないと吹き倒されてしまうんだ。ごうごうと吹く風を弱めてくれる、樹木さえもない場所だからね。

でもね、その昔は草原でも風は問題ではなかったし、雨が少ないことも問題ではなかった。1万4000年もの間、人も土も草も動物もその環境に適応しながら暮らしてきたんだ。しかし、開拓民が農耕を始めてわずか70年の間に、大草原はすっかり変わってしまった。

優しく土を抱きかかえるように根を伸ばし、土壌の表面を緑で覆っていた在来植物たちは、耕耘によってすき込まれていった。輸出用の穀物を太らせるために、土は栄養を奪われ続け、有機物が枯渇してしまっていた。ダストボウルは天災でも天罰でもないと、アメリカ政府の土壌保全学者たちはいった。農民たちが土地を拓き、本来耕作されるべきではない土地で作物を栽培したために起こった、人災だといったんだ。

戦争で使われた技術が農業に

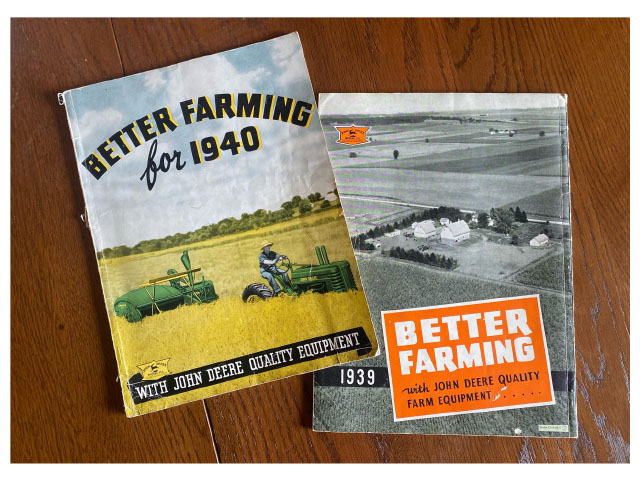

そのことがあって、アメリカ政府は畑の土を守るためのいろいろな政策を始めた。土を保全する大切さを広めようとして、優れた小説家によい農業についての本を書かせたりもした。でも、それは10年ほどしか続かなかったんだよ。

第二次世界大戦で使われた技術を農業に利用する動きが起こって、農薬や化学肥料や大型の農業機械が作られるようになったからだ。作物が病気になったり害虫にやられても、農薬で防除できるようになり、土の機能が落ちて炭素やチッソを固定できなくなっても、化学肥料で作物に栄養分を補給できるようになった。そうやることでますます土は固く締まっていったけれど、戦車を作る技術を用いてトラクタが開発されたから、力で土をやわらかくし、そこに種子を播くことができるようになった。

同じ頃に一代交配のトウモロコシの種子も開発された。雨が降らない年でも作物が育つように、地中に蓄えられた水を汲み上げるかんがい技術も進んだ。このように、1940年代は伝統的な農耕生活から、工業的な農業経営への大きな転換期となったんだよ。

(北海道長沼町)

レイモンドさんが書いた原文(英語)は、こちらでご覧になれます。

📖あわせて読みたい

レイモンド・エップさんの農業実践

- 2023年5月号p 37「微生物が喜ぶ、土が肥える ローラークリンパーで倒して敷き草に」

- 2023年 10 月号p 70「カバークロップとヒツジ放牧で大地再生農業」

- 2024年 1 月号p 70「高温・干ばつ、豪雨に負けなかった 大地再生農業の土を見た」

- 2024年2月号p 155「無肥料・不耕起の小麦には、『ターキーレッド』『きたほなみ』がいい」

試し読み

取材動画(期間限定)

動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。

「現代農業VOICE」のお試し視聴

「現代農業VOICE」は、記事を音声で読み上げるサービスです。画像をクリックするとYouTubeチャンネルへ移動します。

アグロエコロジー 持続可能なフードシステムの生態学

スティーヴン・グリースマン 著

村本穣司 監訳

日鷹一雅 監訳

宮浦理恵 監訳

アグロエコロジー翻訳グループ 訳

持続可能な食と農のあり方を考える「科学・実践・運動」の新しいアプローチ『アグロエコロジー(Agroecology)』待望の日本語訳。アグロエコロジー(直訳すると「農生態学」)は、飢餓や環境破壊を引き起こす大規模・集約的な農業のあり方を変えるために生まれた新しい「科学」であり、原著は欧米を中心に教科書として広く使われている。アグロエコロジーは、自然の力を高める有機農業や自然農法の「実践」を広げる。また、環境や農業の分野に留まらず、経済・社会・文化の多様性を目指し、既存の価値観を転換する「社会運動」でもある。

本書の読者からの反応や書評など、本の内容に関わる情報は「とれたて便」から見ることができます。