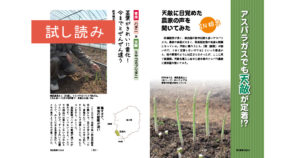

収穫期間が長く、殺虫剤の散布回数も多いアスパラガス。農家の負担が大きく、薬剤抵抗性の発達も問題になっている。天敵に頼ろうにも、「葉(擬葉)が細いので、うまく定着しないのでは」といった懸念から、他の野菜のようには広まらなかったが、ここに来て新展開。天敵を導入し始めた栃木県のアスパラ農家に実体験を聞いてみた。

栃木県・嶋田昌浩さん

暑すぎて、害虫の繁殖が速い

ここは日本一気温の高い群馬県館林市の隣なんで、負けず劣らず暑いっすね。夏場なんて、ハウスの中は40℃。そんなところで作業してたら、死んじゃいますよ。ホントに。

高温乾燥でハダニの繁殖が速いのが悩みです。ハンパないっすよ。アスパラの商品には悪さをしないんでわかりづらいんすけど、ずっと下向いて収穫してて、ふと上にある茎葉を見たら、クモの巣のようなものが張っていた、なんてこともよくあります。そうなったら、もう遅い。防除しようにも追いつきません。

そもそも、暑いさなか、薬剤散布するのはさすがにしんどい。やってらんないすよ、まったく。気温が高いと、薬害も心配だし。

擬葉がバサバサ落ちる

秋になってアスパラの収穫が終わっても、このへんでは九州の産地のように茎葉がきれいに黄化することはありません。茎は黒っぽく、葉は落ちて……。これじゃあ、光合成産物の転流もうまくいかないでしょ。

初めは斑点病とか、褐斑病とか、病気のせいだと思ってたんですけど、殺菌剤を頻繁にかけても、やっぱり枯れちゃう。それで、こういうふうに考えるようになったんです。ダニにやられて樹が弱っているのでは、と。確かなことはわかりませんけどね。

ただ、ダニ剤の散布に力を入れるようになっても、あんまり効かなくて、茎葉はどうしてもきれいに黄化しません。葉が散って、全体的にくすんだ色になるんで、遠くからハウスを見ても「ああ、ダニにやられてんなー」ってわかるんですよ。なんだか、かわいそうな状況。がんばって、あんなにこまめにダニ剤を散布したのに、マジ悲しいっす。正直、他産地の農家にはハウスを見せられません。

ダニ剤が半減、アザミウマの被害もなし

ダニを防ぐのはもうムリなのかな、とあきらめつつも、県やJAに相談すると、天敵を紹介してくれました。「高温だと活動しにくいから、どうだろう」「アスパラの擬葉はツンツンしているので、移動できないかも」といった意見もありましたが、ものは試し。ダメならダメでいいと思って、去年初めて挑戦してみたんです。イチゴを栽培している兄貴が天敵を使って薬剤散布を減らしているんで、それも決め手になりました。

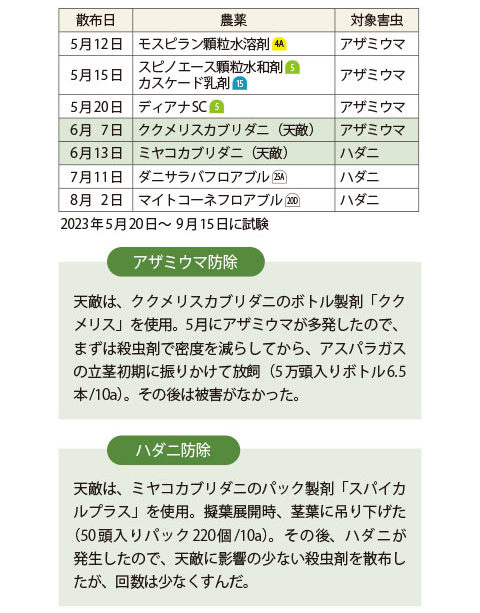

ダニ対策はミヤコカブリダニ(吊り下げタイプ)。せっかくなんで、アザミウマを食べてくれるククメリスカブリダニ(振りかけタイプ)も入れてみました。ダニはハウスの一部でけっこう増えちゃったんすけど、天敵に影響のない農薬を散布したら、落ち着きましたよ。普通、6月以降にダニ剤を4~5回まくところ、去年は2回だけです。茎葉の黄化もきれい! 今までとぜんぜん違う姿になりました。

アザミウマが発生すると、アスパラが変な色になって、おいしくなさそうに見えるんだけど、去年はそれも大丈夫。ほとんど被害はありませんでした。

天敵がいる安心感

天敵はちっちゃくて目で確認できないんで、「本当に動いてんのか」って疑問に思うこともあるけど、なんていうのかな、安心感がある。保険みたいなもんですね。害虫が極端にブワーッと広がるってことがないんじゃないかな。

計算すると、化学農薬が減っても、天敵の値段が高い分、防除にかかる費用は他の農家とそう変わりません。でも、なにより身体がラク。

去年はたまたまうまくいっただけかもしれないんで、今年も引き続き様子を見るつもりです。面積が25aから47aに増えて、ますます化学農薬には頼りたくない。ハウスごとに天敵を入れる量を変えて、2割減、3割減、5割減といった具合に、どれだけ経費を削減できるか試してみようかな。

現代農業2024年6月号では、この記事の嶋田さん以外に、同じく栃木県内でアスパラガスをつくっている農家の事例も掲載しています。ぜひ本誌(紙・電子書籍版)でご覧ください。

- 殺虫剤が減った、廃棄もほぼなし 栃木県・後藤久幸さん

今月号の試し読み

今月号の取材動画

動画は公開より3カ月間無料でご覧いただけます。画像をクリックすると「ルーラル電子図書館」へ移動します。

今月号の「現代農業VOICE」

「現代農業VOICE」は、記事を音声で読み上げるサービスです。画像をクリックするとYouTubeチャンネルへ移動します。

![]()

小さく稼ぐ新技術

元木 悟 著

定植~株養成の翌年、春先から高品質若茎を収穫しきる新作型。従来作型と比較して明らかに病気が少なく、低コスト・省力化が期待でき、多品目少量生産指向、直売所向けに最適。初心者にも取り組める。都市近郊での導入も盛んになっている。早期定植(深植え)を可能にした新型簡易移植機を駆使し、1年で力のある株をつくり、翌年の萌芽を極大まで高めるポイントを解説。毎年苗の用意が必要だが、取り組みやすさは格別。輪作にも期待が持てる。水田転換畑での導入もおもしろい。