ここが変だよ 日本の有機農業(第3回)有機農業の基本は輪作である

西尾道徳

輪作重視が世界のスタンダード

コーデックス委員会はガイドライン(各国の有機農業の法律が最低守るべき事項)で、①生産の原則として、必要に応じて適切な輪作計画により、マメ科植物や緑肥植物または深根性植物を栽培する、②堆肥またはそれ以外の有機資材を土壌へ施用することにより、土壌の性質や生物機能の活性に由来する農地の生産力の維持・増進を図るべきであると記している。

畑を耕起すると土壌に酸素が流れ込み、活発化した微生物によって有機物が急速に分解される。有機物が不足すると土壌肥沃度の低下や土壌団粒の破壊が起きるので、根量の多い牧草などの緑肥作物や深根性植物を栽培する。有機物の供給量を増やすと同時に、多量の根や微生物による吸収によって土壌を酸素不足にし、有機物の分解を抑制するとともに、マメ科牧草の空中チッソ固定によって土壌のチッソ肥沃度を高める。

畑の地力と生産性は、輪作によって維持されるのである。輪作せずに特定の作物ばかりを連作すると、その作物を加害する土壌伝染性の病害虫が集積して、収量が激減する。

いっぽう、水田は嫌気的なので、有機物の分解が抑制される。藍藻などの微生物が空中チッソを固定するうえに、田面水に溶け込んだ無機塩も供給されるため、畑に比べて天然の土壌肥沃度が高い。さらに土壌伝染性病害虫は嫌気条件なので死滅する。だから水田では、連作が可能なのだ。畑と水田はこの点が大きく異なる。

ちなみに、アメリカの有機農業規則(全米有機プログラム、NOP)でも連作せずに輪作することが規定されているが、それが水田にも適用されている。水田では冬に作物を栽培すればよいのだが、これは水田の特性をまったく無視して畑と同様に扱う、おかしな規定だといえる。

日本農林規格には「輪作」がない

コーデックス委員会のガイドラインでは、蒸気や太陽熱などによる土壌消毒は、土壌再生のための適切な輪作を行なうことができない場合に限定している。優先させるべきは、適切な作目や品種の選定、そして輪作などであるとしているのだ。

これに対して、有機農産物の日本農林規格の規則には、「輪作」という用語がなんと一つも記されていない。これは、(北海道を除くと)日本の畑では輪作がされず、商品価値の高い野菜が連作されているからとも解釈できるが、輪作を優先しない有機農業の法律は、国際的にとても恥ずかしい。

ハウス栽培におけるEUの特例措置

コーデックスガイドラインの初版が採択された1999年当時は、露地畑での有機栽培が主体だった。今日ではハウスでの有機栽培が大幅に増加したが、その主要作物はナス科のトマトやトウガラシやナス、ウリ科のキュウリやメロンやズッキーニ、キク科のレタスで、これらでの輪作は不可能である。

EUはハウスにおける有機栽培基準の専門家委員会を設け、去年、その結論を新しい有機農業規則に取り入れた(2021年1月1日施行)。

例えば、作物生産規則のなかに、①飼料作物以外の永年性作物やハウスでは、作物の多様化を図るのに加えて、緑肥やマメ科を短期間栽培する輪作に準ずる作付け計画に加えて、有機生産された堆肥などの有機資材によって、土壌の肥沃度や生物活性を維持増進すること。②太陽熱のような熱処理や、ハウス栽培作物では土壌の浅い部分(最大10cm深)の蒸気処理によって、病害虫や雑草を防除してよいことが規定されている。

つまり、ハウスでは本来の輪作はできないが、それに近い栽培計画を行なうことを条件に、これらを規定したわけだ。日本では、有機におけるハウス栽培の規定を設けてもいない。

安易に土壌を消毒すべきではない

コーデックス委員会のガイドラインでは、土壌消毒を「適切な輪作を行なえない場合」に限定している。しかし日本では、輪作やそれに準ずる作付け計画をまったく考慮せずに、ハウスで連作。太陽熱などで頻繁に土壌消毒するのを有機栽培の常套としている。化学農薬さえ使わなければ、有機栽培の技術と認めていいのだろうか。

圃場に湛水してプラスチックシートで被覆、太陽熱を当てれば水温が上昇し、土壌の有害生物を殺すことができる。それと同時に、可給態のチッソやリンの量が増加して、作物の生育が向上する。これは生き残った微生物によって、死滅した微生物の菌体が分解され、可給態の成分が放出されるからである。

これを繰り返せばどうなるか。いずれ土壌の可給態成分は減耗していき、アンモニウムを酸化して硝酸塩を生成する硝化細菌も激減してしまう。肥料を施しても効かない圃場になってしまうのだ。

ガイドラインには「有機農業は、生物の多様性、生物的循環および土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理システムである」と記してある。土壌消毒は土壌微生物を激減させる「禁じ手」である。そう認識し、新たに有機のハウス栽培で使える規則を、EUの規則などを参考に日本も作るべきである。

ヨーロッパの伝統的輪作と北海道十勝の現代の輪作

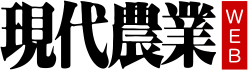

イギリスの伝統的輪作体系で、家畜の牧草として育てる赤クローバのチッソ固定で土壌中のチッソが増え、飼料カブの導入によって冬期の家畜飼育が安定。土壌に還元する家畜糞が潤沢にあるため土壌へのチッソ供給量が増えて、ムギ類の単収が向上した。

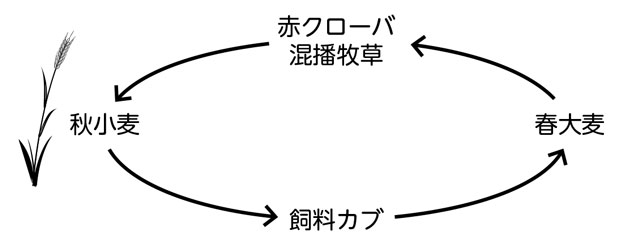

十勝地方における化学肥料を施用した普通畑作物の輪作体系では、家畜生産と分離されている。土壌伝染性病害虫防除のために、燻蒸剤で土壌消毒も行なっている。

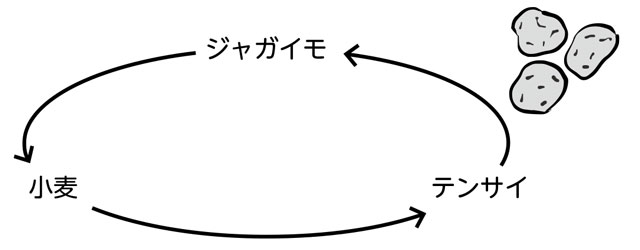

十勝農業試験場の普通畑作物の有機輪作体系試験。有機栽培区ではマメクズや米ヌカ等の市販ボカシ肥と蒸製骨粉を施用し、牛糞バーク堆肥を併用する試験区も設置。慣行区では化学肥料を成分量でほぼ同量施用。収量は慣行区のほうが高かったが、堆肥を施用することでバレイショではほぼ同等の収量を確保。ネグサレセンチュウは輪作で密度を抑制できた。

著者紹介

基礎講座 有機農業の技術

日本有機農業研究会 編集/熊澤喜久雄ほか 著

農学のそれぞれの分野の第一人者が語った有機農業の課題と可能性。経験や事例の報告ではなく、科学として有機農業を理解したい人、また実際にこれから有機農業を始めようとしている人に、確かな示唆を与える入門書。

どう考える?「みどりの食料システム戦略」(農文協ブックレット23)

農文協 編

SDGsや環境を重視する国内外の動きが加速していくなか、農水省が2021年5月に発表した「みどりの食料システム戦略」。2050年に向けて、農林水産業のCO2ゼロエミッションの実現、農薬の50%削減、化学肥料の30%低減、有機農業の面積を25%(100万ha)に拡大、といった思い切った目標が掲げられている。この戦略には日本農政の大転換として期待の声が上がる一方でさまざまな批判も寄せられている。「みどり戦略」を日本農政(農業)の真の大転換にするためには何が必要かを、識者や農家とともに考え、先進地域に学びつつ提言する。