現代農業2023年4月号の特集「浅植え&置くだけ定植」コーナーのなかから、編集部イチオシの記事の一部を試し読みとして公開します。この記事は、世界のリジェネラティブ(環境再生型)農業をリードする不耕起栽培農家のゲイブ・ブラウンさんのジャガイモ超浅植え栽培についてです。

アルファルファの干し草でマルチ

浅植えといえば、「ジャガイモの超浅植え」。種イモが埋まる程度に浅く植え付け、黒マルチをかけたら、追肥も土寄せもなし。収穫は拾うだけと超らくちん。2012年に本誌で紹介して以来、全国に広がっている技術だ。

そんななか、2023年1月号の編集中、とある2枚の写真に編集部の目が釘付けとなった。巻頭特集の「ムダ耕やめた! 時代は浅耕・不耕起へ」で登場したアメリカ・ノースダコタ州の不耕起栽培農家、ゲイブ・ブラウンさんの畑の写真だ。彼の著書、『土を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命』(NHK出版)のグラビアページに、なんとジャガイモの超浅植えと思しき光景が写っているではないか! しかも、世界のリジェネラティブ(環境再生型)農業をリードする有畜複合農家だけあって、ポリマルチは使わずにアルファルファの干し草を使っているという。

日本の農家が編み出した技術が、同時発生的に海の向こうでも出現していたのだろうか?

ことの経緯を聞いてみるべく、ブラウンさんの記事を執筆した石井徹さん(朝日新聞社)を通じて、ご本人に直接質問してみた。

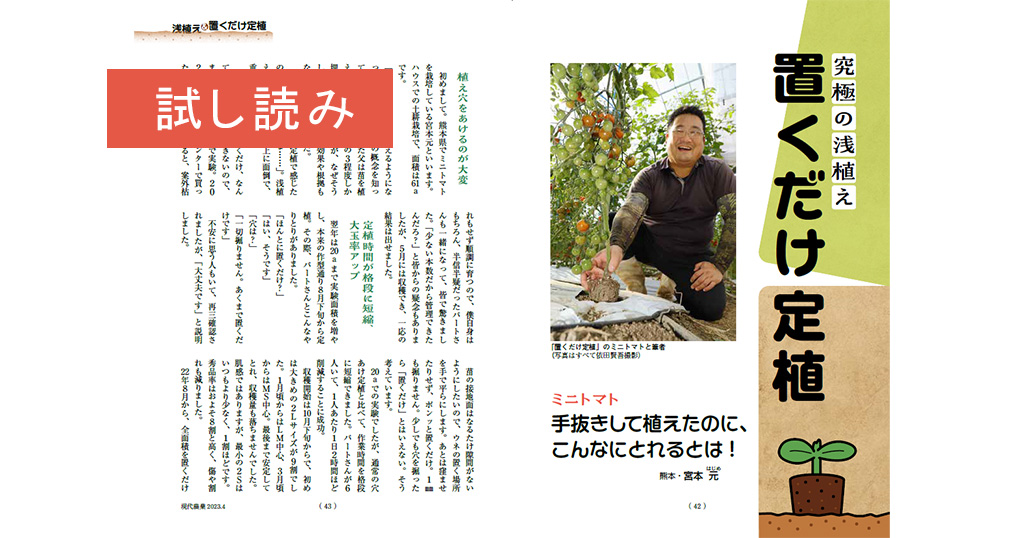

本誌で紹介してきたジャガイモの超浅植え。黒マルチをひっぺがすと株元の地表面にごろごろとジャガイモが転がっている(詳しくは、『農家が教える 野菜づくりのコツと裏ワザ』農文協、税込1650円)

――アメリカでジャガイモの超浅植えは一般的なのでしょうか? ゲイブさんがやり始めたきっかけを教えてください。

ゲイブ 私は家庭菜園でジャガイモの不耕起栽培(超浅植え)をしていますが、アメリカでこの栽培法は一般的ではありません。商業的な栽培も、家庭菜園での栽培も、ふつうは土の中に種イモを植えて、手作業か機械で掘って収穫します。

私がジャガイモの不耕起栽培を始めたのは 15 年くらい前です。きっかけは土を攪乱せずにジャガイモを栽培できないか?と仲間からけしかけられたからです。

なので、あくまでも家族に食べさせるに十分なだけのジャガイモのみで、大規模にはやっていません。

2023年4月号では、ほかにもブラウンさんに以下の質問にも答えてもらっています。ぜひ本誌をご覧ください。

――干し草を使った超浅植えのやり方を教えてください。

――収穫量はどのくらいでしょうか?

2023年4月号の巻頭特集「浅植え&置くだけ定植」では、「根を鍛える浅植え」と題して、以下の記事も掲載しています。ぜひ本誌でご覧ください。

- 浅植え+根洗い効果 アブラムシ、尻腐れに強くなる 今田好治

- 不耕起と相性抜群 若苗を浅植え 久保寺智

- 浅植えの乾燥対策に 株元へ竹パウダーをぐるり 武藤寿朗

農家が教える 野菜づくりのコツと裏ワザ

農文協 著

えっ、そんなのあり? でもやってみると納得。農家が思いついた野菜づくりの裏ワザ大集合。土寄せなしで白ネギがとれる「穴底植え」、種イモ不要の「ジャガ芽挿し」など、常識破りのやり方で野菜づくりがもっと楽しくなる。すべての記事に共通項目として「発想の着眼点」「作物の特性」「栽培カレンダーと品種」「栽培の実際」「病害虫対策」「収穫と利用の工夫」などを載せているからわかりやすい。オールカラーの手順写真ですぐやれる。土を育てる

ゲイブ・ブラウン 著

服部雄一郎 訳

人と自然の関係が変わる!生態系を回復させ、温暖化まで止める「奇跡のカーボン・ファーミング」とは?

有効な温暖化対策「カーボン・ファーミング」としていま脚光を浴びるリジェネラティブ(環境再生型)農業。その第一人者による初のノンフィクション。

4年続いた凶作の苦難を乗り越え、著者が自然から学んだ「土の健康の5原則」。そこには、生態系の回復や カーボン・ファーミングのエッセンスが凝縮されている。地中の生態系のはたらきを阻害さえしなければ、あらゆる土が真に「生きた土」に変わる。さらに、やせた土地の回復は、農業の衰退、食料危機、環境破壊、気候変動問題などの対策にもつながるのだ。

21世紀のさまざまな課題解決の糸口となり、自然への見方が変わる、野心的な〈土壌のバイブル〉!