ここが変だよ 日本の有機農業(第4回)具体的な規則に乏しい日本農林規格

西尾道徳

A4用紙でたった10ページ

FAO(国連食糧農業機関)は2012年に有機農業に関する各国の法律を比較し、日本の法律は他国に比べて具体的な規制に乏しいと指摘している。

最初の「有機農産物の日本農林規格」(有機農産物の生産方法について定めた規格、有機JAS)は00年に制定された。その全文は現在インターネットで入手できないが、05年の改正版はA4用紙でたった5ページだった。その後も必要に応じて随時改正され、17年には倍の10ページに増えている。それでもEUやアメリカの有機農業法に比べれば、具体的規制が欠けている。その一端を紹介しよう。

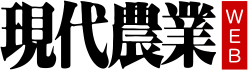

①家畜の飼養密度に関する規則

EUでは、有機の家畜生産における飼養密度を、家畜糞尿チッソで年間170kg/ha未満にすることを規定している。これはEUの「硝酸塩指令」(農業から排出される硝酸塩の量を規制することを目的とする)における家畜飼養密度の規制を適用したものである。

数値の論拠は法律や科学論文に明記されていないが、草地で飼料生産を低下させず、かつ環境に悪影響を及ぼさずに永続的に家畜生産を維持することができる牧養力を考慮したと推定される。ちなみにこの密度で標準的に飼養できる家畜頭数は、搾乳牛で2頭弱/haである。

なお、硝酸塩による汚染リスクの高い地域については、厩肥等有機物資材の施用量の上限値を加盟国が規定するが、イングランドはEU離脱前の02年に、牧草栽培地で年間250kgN/ha、牧草以外の作物栽培地で170kgN/haと規定している。そして水質保全の観点から、施用禁止期間や、施用を控えるべき土壌状態、急傾斜圃場への施用禁止、河川や湖沼から10m以内の施用禁止など、施用条件を細かく規定している。

いっぽうの日本は、草地・飼料栽培面積当たりの飼養密度の上限を規定していない。有機畜産物の日本農林規格では、野外の飼育場と畜舎の1頭当たりの最低必要面積を規定していて、搾乳牛では野外の飼育場4m2、畜舎4m2(繋ぎ飼いの場合は1.8m2)となっている。つまり畜舎飼育の場合、1頭当たり合計8m2で、1ha当たりで計算すると1250頭飼えることになる。同じく、繋ぎ飼いの場合は、1頭当たり合計5.8m2で、1ha当たり1724頭と、超過密飼養できると解釈できる。

有機農業は持続可能で環境にやさしいといわれている。しかし本当にそういえるかどうかは、関連する法律や規則がそれにふさわしい具体的な規制を定めているかどうかにかかっている。ほかの例も挙げてみよう。

図1 草地1haで飼える牛の数

②土壌に蓄積した有害物質のチェック

日本では1970年前後にクロルデン、γBHC、DDT、ドリン剤(ディルドリンなど)、ヘプタクロルなど、長く残留して毒性の高い殺虫剤が禁止された。それから30〜40年たった2010年頃になっても野菜や果実から禁止農薬が検出されたという報道が相次いだ。現在はさすがにこの類の記事は滅多にないが、土壌によっては残留農薬が蓄積していて、吸収しやすい作物を栽培すれば、汚染されるリスクはまだある。

また過去にリン酸資材の多量投入による土壌改良と毎年のリン酸の過剰施用を行なった畑では(リン酸に随伴した)カドミウム、飼料に銅と亜鉛を多量添加した豚糞堆肥を多量施用した畑では銅や亜鉛の多量蓄積の可能性がある。

有機農業では当然こうした土壌を回避すべきだが、数十年前の履歴は忘れられ、使用禁止資材を2〜3年間使わなければ、有機農業に転換できる。日本の農林規格では、古い過去の土壌汚染を問題にしていないのだ。

いっぽうアメリカの有機農業規則は、認証組織が担当する経営体の最低5%について、土壌、作物、動物、加工産物などについて残留物試験を行ない(認証組織の経費負担)、その結果を公表し、監督部局に報告することを義務付けている。日本でも、同様のことはできるはずだ。

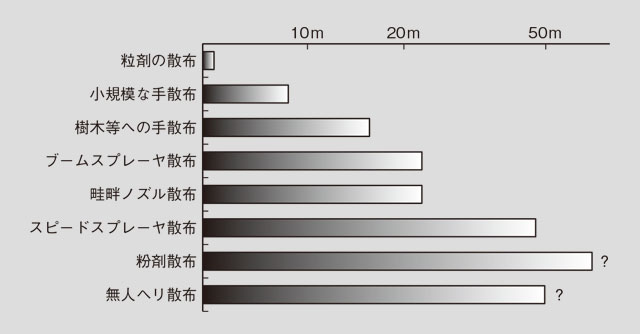

③慣行圃場との「緩衝帯」の設定

有機農産物の日本農林規格では、周辺から使用禁止資材が飛来し、または流入しないよう必要な措置を講じた圃場で作物栽培することを規定している。

その具体策はというと、有機JASのQ&Aで「認証組織が認証する」としているが、農林規格ではその判断基準を具体的に記述しておらず、実際にはアゼ道や農道を隔てて慣行圃場と隣接しているケースも認めていることも多いようだ。そのため、慣行圃場で農薬の散布ミスや機械の事故があると、有機圃場の一部に農薬がドリフトしてしまうケースも少なくない。

アメリカでは、慣行圃場との間に設ける緩衝帯の距離は認証組織が定めることとし、多くは15.2m(50フィート)に設定している。

イギリスでは、認証組織のソイル・アソシエーションが、少なくとも10m、果樹園との間には少なくとも20mの緩衝帯を設けることを規定している。

農林水産省は、散布方法による農薬の飛散による注意すべきエリアの関係について、下図のようにまとめている。こうしたものを参考に、認証組織は標準的な判断基準の数値を出すべきではないだろうか。

こうした基準を作ると、有機と慣行の小規模農地が錯綜している日本では有機農業が難しくなるかもしれない。そこで、地方自治体やJAなどが、有機農地の集団化を真剣に検討すべきではないだろうか。

図2 主な散布法と注意エリアの目安(農水省「農薬飛散対策技術マニュアル」より)

著者紹介