この記事は「現代農業WEB」でしか読めないオリジナル連載です。今年(2023年)、はじめてアイガモ農法にチャレンジする著者と、アイガモの成長、地域のようすなどを月に1回お届けします。

大分・長野恵里子

6月14日に迎え入れた、生まれたばかりのヒナたち。アイガモ農法では、通常2~3週齢の少し大きくなったヒナを田んぼへ放つ。それまでの間は「育すう期間」として、我が家の土間でヒナを育てることにした。今回は、ヒナが到着したあとのこと、①水慣らし ②小屋の準備 ③柵とテグスの設置 についてご紹介します。

田んぼデビューまでに「羽づくろい」を覚えさせる

「苗半作」という言葉を聞いたことがあるだろうか。苗の出来によって作柄の半分が決まる、つまり初期の生育管理がその後の生育や収量に大きく影響するという、農家の諺(ことわざ)だ。アイガモの飼育にあたっても私はこの言葉を意識して、ヒナの様子を観察しながら、「給餌」「水慣らし」そして必要な「温度管理」を行なうよう心がけた。

まずは水慣らし。これはヒナたちが田んぼ環境に順応するための準備だが、とくに「羽づくろい」を覚えさせることが重要だ。我が家で飼っている小猫も熱心に舌で毛づくろいをするが、アイガモの場合は、尾っぽ付近にある「尾脂腺(びしせん)」から分泌される脂を、口ばしや頭を使って全身に塗り込んでいく。こうして羽毛の撥水性が高まり、体を保温できるというわけだ。アイガモの師匠、森岡さんのやり方も参考にしながら、さっそくヒナ到着の翌日から、段階的に水慣らしを行なっていった。

アイガモ小屋づくり

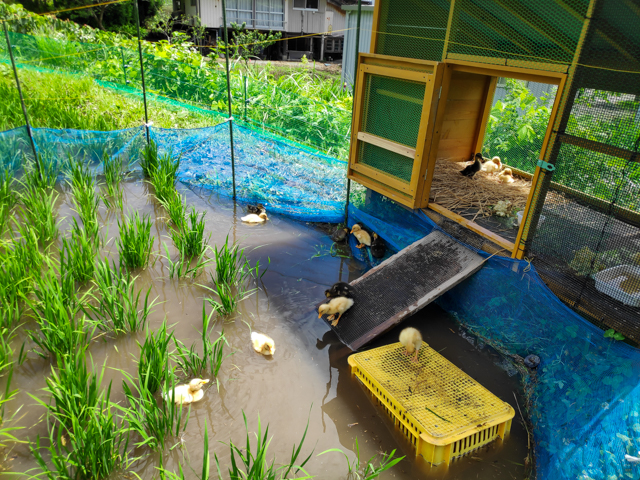

続いて小屋づくりについて。アイガモ農法では、①アイガモを常時水田に放育する方法 と ②夜間のみ小屋に入れて飼育する方法 の2通りがある。理想は、朝夕の小屋の出し入れが不要である、水田での常時放し飼いができること。ただしそのためには、アイガモが逃げ出さないためのネット柵と、野生動物からアイガモを守るための高さ1mほどの電気柵(あるいは両方が一体化した電気ネット柵)を設置しなければならない。今回我々は、資材が全て揃わなかったので、夜間は小屋で飼育する方法とした。

そして、その小屋はなんと!大家さんの農業仲間にとても手の器用な若者がおり、彼が制作してくれることに。広さは約1畳の高床式の木造で、屋根はトタン、床面は木枠の上に強度のあるプラスチックネット(トリカルネット・黒)を、前後方面はビニール亀甲金網(緑)をはっている。完成した小屋を見て、思わず心が躍った。

小屋(母屋)づくりの様子

ネット柵の設置

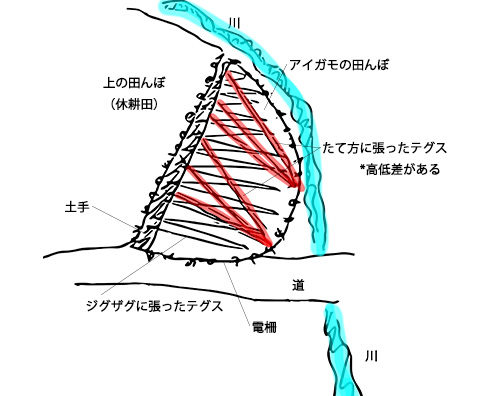

最後は、田んぼを囲うテグスとネット柵(緑)の設置。テグスは、黄色やピンクなどの防鳥用の糸をつかっている。大家さんの田んぼは昨年、収穫直前にイノシシに入られて荒らされてしまったので、今年は、念を入れて電気柵を設置することにした。

アイガモ農法のネット柵は、通常田んぼの中(畔との境)に設置するが、今回は省力化のため、試しに、畔に設置した高さ1mの電気柵の支柱を利用(共有)して、ネットを張ってみた。またテグスも同様に、3メートル間隔に設置された電気柵の支柱を用いて、田んぼの対角線上にジグザグに張り、縦方向にも数本糸を張った。

田んぼ生活スタート

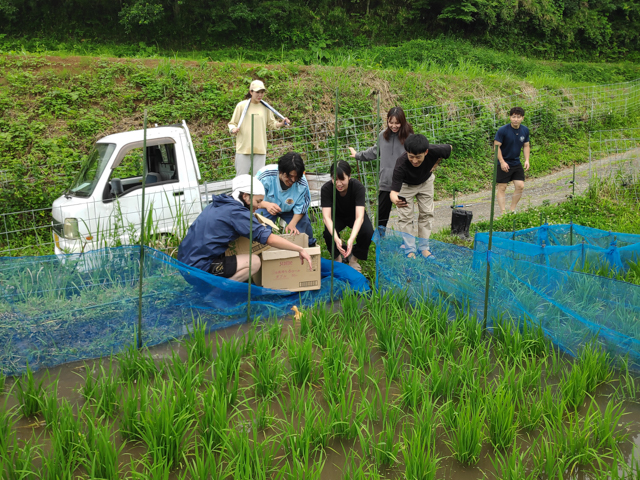

6月25日、いよいよ放鳥の日。友人、知人、親戚らが集まり、ヒナたちの田んぼデビューを見守ってくれた。

私は親鳥心で、彼らの田んぼ生活の始まりに、心の中で大きなエールを送った。

「水慣らし」の甲斐あって、放鳥直後からスイスイと田んぼを泳ぎ回るヒナたち *クリックすると動画がご覧になれます

次回は、「イネの出穂とカモの大移動」です。 乞うご期待ください。

農業系出版社や国際協力(アフリカ駐在)などを経て、現在、国際耕種株式会社に勤務。主に途上国の農業開発に携わる。移住先の大分県竹田市の古民家でリモートワークしながら、農業に興味を持つ若者たちとともにアイガモ稲作や自給菜園を実践中。