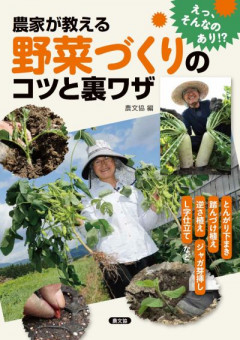

菜園でも、トロットロのサトイモがいっぱいとれる。その秘訣は……。サトイモ栽培歴25年の名人農家、三好増夫さんに教えてもらいました。

執筆者:三好増夫(愛媛県 四国中央市)。サトイモ栽培歴は約25年

『現代農業』2025年5月号

発芽に苦労する分、力強く育つ

サトイモをつくるなら、種イモの芽が出るほうを下向きにする「逆さ植え」がおすすめです。そうすると収穫量が増えますよ。

普通に上向きに植えると、自然体で芽がスーッと伸びていきます。のんびりラクして育つせいか、貧弱です。逆さ植えだと、下からグルッと回って発芽。苦労する分、「負けてたまるか」「子孫を養わなければ」と土の中で必死になるのではないでしょうか。根張りがすごくて、太くて立派な芽がよじれるように出てきます。

以前、自分の畑でサトイモを掘っていたら、明らかに他とは違う、大きなイモがたくさんついた株があったんです。よく見ると、親イモの姿が独特で、エビのように曲がっている。ピンときました。たまたま種イモがひっくり返ってそうなったんでしょうが、それをヒントに意識して逆さ植えをするようになりました。

ただし、芽が出てくるのに半月ほど余計に時間がかかります。よその畑では草丈が20~30cmに育っているのに、うちの畑ではまだまだで、近所の人から「どうしたんだ」「遅いなあ」などといわれてしまいます。正直、心配ですが、いったん芽が地上に出たら、あとは早い。「生きていかなければ」といわんばかりに、グワーッと伸びて、他を追い越します。すばらしく旺盛です。株元が太くなり、見事なイモができます。

ウネにはポリマルチ、ウネ間には落ち葉マルチ

新しい畑なら、サトイモは子どもでも栽培できます。しかし、何年も同じところでつくり続けると、連作障害といって、根張りが悪くなり、まともに育たなくなります。植える場所はできれば毎回変えましょう。スペースが限られていて難しい場合でも、落ち葉を集めて、ウネ間(ウネとウネの間の溝)などに敷き詰めれば、土が肥えて、根が元気になり、連作障害を回避できます。雑草防止や乾燥防止にもなります。畑をよくするのに、落ち葉に勝るものはありません。

ウネには黒かシルバーのマルチを張ったほうが断然いいと思います。地温を上げる、激しい雨を避ける、水分を保つ、草を抑えるなどの役割があるからです。マルチのあるなしでは、収穫量が倍違います。また、比較にならないほど、味がよくなります。きめの細かさといいますか、口の中に入れたときのトロッとした舌触りが絶妙です。マルチによって細根が増えるからでしょうか。

ウネを高くして、ある程度深めに逆さ植えすれば、イモの太るスペースができるので、生育途中の土寄せは必要ありません。最初から最後までマルチを張ったまま栽培できます。

それにしても、近年の夏はものすごい暑さです。なすがままだと、マルチの下が高温になり、サトイモがへばってしまいます。収穫量にも大きく影響します。そこで、梅雨明け頃に土や刈り草、作物の残渣(収穫後の茎葉)などをマルチの上に被せて、地温の上がりすぎを防止。サトイモがしのぎやすい環境をつくってやるのです。ほったらかしだと、すべての葉が早々と倒れてとけてなくなってしまいますが、暑さ対策をしておけば、最後のひとつの葉が10月半ばまで残り、ほどよい枯れ姿となります。そうなれば最高。いいイモがとれます。

ウネとウネ間をどうするか

①マルチは黒でもよいが、アブラムシよけもねらうなら、高価でもシルバーを選ぶ

②夏場にウネが熱くなりすぎないように、梅雨明け頃、マルチの上(株のまわり)に土、刈り草、作物残渣などを被せる

③2回の追肥の前後に、ウネ間に落ち葉を敷き詰める。早い時期から落ち葉を敷くと、コガネムシが発生しやすいので注意

肥料はちょっとずつ

家庭菜園の失敗で多いのは肥料のやりすぎです。地上部の生育がすごくて立派にできたと喜ぶ人もいますが、それは「からボケ」という状態でぜんぜんダメ。栄養が自分の体に使われて、地下のイモのほうに行きません。

肥料をやるなら、「いっぺんに」ではなく、「小分けに」です。最初の元肥はほんの少量。チッソ、リン酸、カリの含有率が一桁台(8─8─8など)の有機肥料を1株あたり2握りほど入れ、耕してウネを立てます。これならサトイモが「肥料やけ」する心配はありません。去年よりもっとでっかいのをとってやろうと色気を出して肥料を余分にやると、発芽がうまくいかなかったり、茂りすぎたり、根傷みしたりして、しっぺ返しを食らいます。元肥は「気付け」程度で、追肥型でいくべきです。

追肥はサトイモの草丈が人間の胸ぐらいの高さになった頃でしょうか。このとき、葉の色が落ち、若草色になっていたら、サトイモが「お腹を空かせている」ということです。すぐに元肥と同じ有機肥料を1株あたり1握り、ウネ間にまきましょう。20日ほど間を空けて、同様に2回目をやります。

もし、葉柄が太くて長く、葉が大きくて墨を塗ったように黒っぽかったら、追肥は控えるか、時期を遅らせます。満腹状態なので、そんなときに肉の塊(肥料)を与えても、おいしく食べられるはずはありませんよね。

追肥のタイミング

1回目の追肥は草丈が人間の胸ぐらいの高さになった頃(子イモがつき始める頃)。葉の色が薄ければ、有機肥料をウネ間にすじまきする。葉の色が濃ければ先送り

「水がほしい」というメッセージ

サトイモは「水で太らせる」といわれる作物です。気づきにくいかもしれませんが、梅雨明け後、葉の縁の部分が青いままカラカラになってきたら、それは「水がほしい」の合図。ただし、一度にガバッとあげてはいけません。そのあと、日がカーッと照ったら、土の中が熱くなりすぎて、根がやられてしまうからです。最初の水やりは「ならし」で、ほどほどに潤す程度。その後は定期的(3日おき)にたっぷりやります。

とはいえ、みんながみんな、大量の水を頻繁にまけるわけではないと思います。だからこそ、ウネ間に落ち葉や刈り草などを敷いて乾燥を防ぐことが重要なのです。

水やりのタイミング

葉が萎れ始める、葉のツヤがなくなる、葉を縁取るように枯れてくるなど、乾燥気味のサインが出たら水やり開始。1回目はほどほどに、2回目以降はたっぷりと。

自分の農業を振り返ると、作物と話をしながらやってきました。サトイモが気持ちよく過ごせているのか、しんどいのか……。相手の状態を察する「眼力」を養いましょう。

『現代農業』2025年5月号の「みんなで農!」コーナーには、以下の記事も掲載されています。本誌またはルーラル電子図書館でぜひご覧下さい。

ルーラル電子図書館は、年額制の有料会員向けサービスです。

ルーラル電子図書館の会員になると…

- 『現代農業』の最新号が電子書籍ですぐ読める

- 便利な検索機能で、『現代農業』の過去の記事が読み放題

- 動画で農機具のメンテや栽培のコツを分かりやすく解説

- 豊富な写真から、園地で病害虫をサッと特定、 登録農薬もすぐわかる