シャインマスカットの開花異常はなぜ起きる? 新短梢栽培の生みの親・小川孝郎先生にも聞いてみた。

山梨・小川孝郎さん

花穂原基は落葉期までに、花器は発芽後にできる

私の農園や、各地で指導している摘心と貯蔵養分を重視した新短梢栽培を行なっている方々には、今のところ花穂の開花異常は認められていない。しかし、発生があった園での話から推定するに、花芽の分化・完成との関連性があると思われるので、私見として考察してみる。

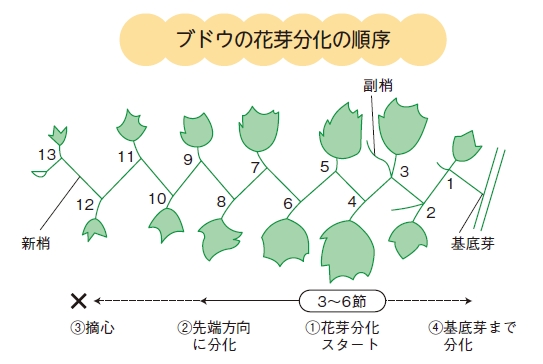

ブドウの花芽分化は、前年の5月(本葉7枚頃)に新梢3~6節あたりの副梢の伸長が始まると、その節の腋芽内から始まる(図)。当初分化するのは一つひとつの花蕾ではなく花穂全体の原型で、これを花穂原基(原基)という。

分化した原基は発達し続けるが、前年の間に花器までは完成されない。落葉期には原基の基部では花蕾の花托が、また中央部は花蕾の集合体ができる程度の発達にとどまり、先端部では花蕾は未分化の状態のまま休眠期に入る。

休眠していた原基は翌春の発芽期前から再び発達し、花器形成が始まる。新梢の初期生育と並行して雄しべ、雌しべの外側が、次いで葯壁や胚珠、さらに内部細胞が生長して減数分裂すると花粉と胚のうが生まれる。開花2~4日前頃になると花蕾の内部が完成する。

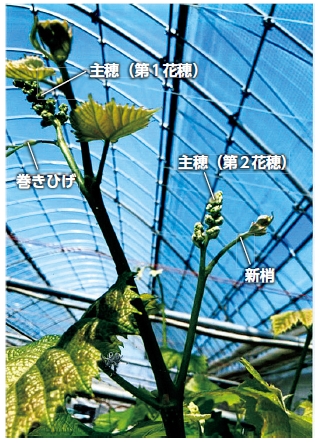

上図は発芽後、展葉期に入り新梢が約15cmまで伸びた様子である。第4、第5葉が展葉して第1、第2花穂が新梢上に現われる頃には、すでに花穂の先端部まで花蕾がほぼ分化し、がくと花冠とが形成され、雄しべも形成されている。

品種特性と養分転流から考える

開花異常花の多くは主穂の先端で発生し、程度のひどいものは花穂出現時に見られるといわれている。雄しべが子房を包むような状態のまま、花蕾の花冠が花床に付着して離脱せずに褐変してしまうようだ(p162参照)。

これらのことから推測したのは次の2点――。

(1)分化した原基が落葉期までに十分に発達していない?

シャインマスカットは比較的花芽がつきやすく、通常だと発芽した新梢の第3節には第1花穂が、第4節には第2花穂が分化する(平均2花穂)。しかし実際の圃場を見ると、なかには花穂が着生しないものや1花穂しか持たないもの、また上図のように花穂の肩房が巻きひげや新梢になっているものも数多く生じている。

このことから「シャインマスカットは比較的分化しやすいが、その後の生育環境で変化しやすい品種」――分化しても状況によっては落葉期までに原基が発達せずに、花穂が完成されない場合もあるのではないかと思われる。

(2)発芽期から本葉4~5枚の時期に、花穂先端まで花器が分化できていない?

この間の新梢の生育と花穂の分化・発達・完成は貯蔵養分に寄与するところが大である。つまり、樹体内に貯蔵養分が十分に蓄積されないまま越冬した樹では、翌春に花器形成の不良をまねいているのではないか。

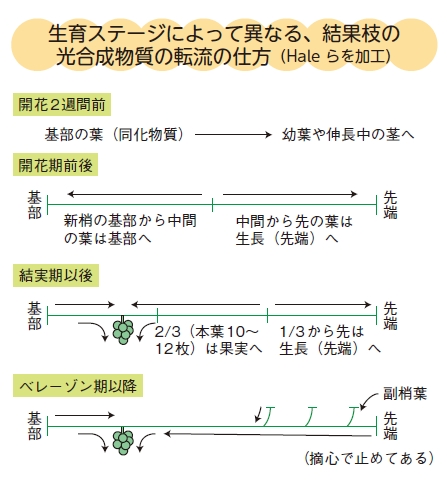

また、上図のようにこの時期に新梢基部の葉でつくられた光合成物質(同化物質)は、幼葉や伸長中の茎へ優先的に転流(栄養生長)する。そのため、花穂への転流が少ないことも影響していると思われる。

貯蔵養分の蓄積を進めるには

前年の花芽分化と、当年の花器形成の充実に向けて、貯蔵養分の蓄積を図るうえでの留意点は次の4点(あわせて2021年10月号p246も参考にしていただきたい)。

(1)樹相は強すぎず、弱すぎず、中庸を維持する

・元肥主体の施肥からお礼肥主体の施肥に改める。

・遅い時期の施肥と多肥は避ける。またチッソは控えめにする。

・葉面散布(液肥)を適度に活用する。

・10月以降は深さ5cm以上は耕さない(貯蔵根を切るおそれ)。

・べと病の防除に努める。

(2)摘心作業をこまめに行なう

・1回目(本葉10~12枚)の摘心で、基底芽まで花芽(原基)を分化させる。

・結果枝の間隔は20cm前後にして、棚下の明るさを維持する。

・副梢の摘心も随時行なう。

・収穫後の摘心と枝の切り詰めで、遅伸びと過繁茂を防ぐ。

(3)樹体に見合った適正な着房数(重)にする

・大房や遅くまでの着房は原基の消失につながる。

・弱い新梢は空枝にする。

(4)土壌の物理性を改善する

・排水のよい土壌管理で細根量を多くする。

・草生栽培の場合、下草の適切な刈り取りで草の根や微生物による土壌改善を図る。

・土壌や樹相に見合ったかん水を心がける。多かん水しない。

*月刊『現代農業』2022年7月号(原題:花穂の先端まで花器を充実させるには?)より。情報は掲載時のものです。

現代農業2022年7月号では、「みんなで考える シャインマスカットの開花異常問題」と題して以下の記事も掲載しています。ぜひ本誌またはルーラル電子図書館でご覧ください。

- 春先から夏前までの低温が原因? 花穂先端での房づくりにはこだわらない 岡田一也

- 地下部と地上部のバランスが崩れた? 房じゃない売り方で乗り切る 坂田武史

![]()

ブドウ大事典

農文協 著

原産地、来歴から形態・生理・機能、品種生態、生育過程と技術、施肥と土壌管理、整枝、剪定などブドウ栽培の基礎情報を網羅、「種なし・大粒、皮ごと」時代の品質向上・省力技術も詳しく解説。精農家25事例を収録。

最新農業技術 果樹vol.10

ブドウ・シャインつくりこなしの新技術/休眠期施肥から生育期施肥へ

農文協 著

ブドウ・シャインつくりこなしの課題と最新技術、ロケット整枝&これっきり摘粒の農家事例、カンキツ効率的年1回施肥法など省力・低コストの新肥培管理、ナシの盛土式根圏制御栽培法、果肉障害、発芽不良対策など。